時は幕末、江戸幕府の再建するために奔走していた小栗上野介忠順(おぐり こうずけのすけ ただまさ)。

明治維新を目前にして非業の死を遂げたものの、彼の遺業は新たな日本に大きく貢献しました。

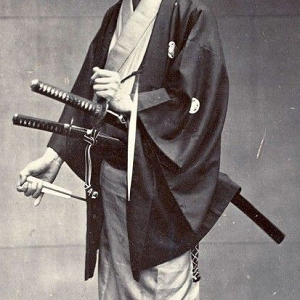

今回はそんな小栗上野介が愛用した日本刀・山浦環正行(やまうらのたまき まさゆき。源清磨)を紹介したいと思います。

まずは小栗上野介の生涯を駆け足で

小栗上野介は文政10年(1827年)、新潟奉行を勤めていた小栗忠高(ただたか)の嫡男として誕生しました。

祖先は徳川家康に仕えた武勲の忠臣・小栗忠政(ただまさ)。代々「又一」の通称を受け継ぎながら、小栗上野介で12代目となります。

幼いころから文武に励み、優れた才能を発揮しました。

剣術は島田虎之助(とらのすけ)から直心陰流(じきしんかげりゅう)を、砲術は田付主計(たつけ かずえ)から学びます。

また蘭学や柔術に励み、軍学は窪田清音(くぼた すがね)に師事したそうです。

この頃から小栗上野介は志士たちと盛んに交流し、同門の結城啓之助(ゆうき けいのすけ)や漢方医の浅田宗伯(あさだ そうはく)らと意気投合。日本の行く末を語り合いました。

西欧列強の優れた技術は採り入れつつも、日本の文化や精神を守り抜かねばならない。そんなさじ加減を模索していたことでしょう。

その後は遣米使節団に加わったり、その知見を政治改革に活かしたりなど、ゆらぎ続ける幕府の屋台骨を支え続けました。

外国奉行・勘定奉行・軍艦奉行などを歴任した小栗上野介ですが、時の15代将軍・徳川慶喜が朝廷に対して政権を返上(大政奉還)。ここに徳川の世は終わりを告げます。

しかし朝廷を奉戴する薩摩・長州藩閥は徳川家を滅ぼさずにはいられません。

関ヶ原の怨みとばかり、徳川家に対して挑発を繰り返します。

そして慶応4年(1868年。明治元年)に戊辰戦争が勃発。鳥羽・伏見の戦いで官軍に敗れた慶喜は江戸へ逃げ帰り、ひたすら恭順の態度を示しました。

小栗上野介は徹底抗戦を訴えるも受け入れられず、幕職を罷免されたため所領へ引きこもります。

このまま余生を終えるものと思っていたら、官軍に捕縛され、そのまま斬られてしまいました。享年42歳。

刀との出会いが、日本の近代化をもたらした?

そんな小栗上野介と山浦環正行の刀が出会ったのは、彼がまだ若い頃のこと。

山鹿流兵学の師であった窪田清音が所有していた山浦の刀に惹かれ、何としても欲しくなってしまいました。

決して裕福ではなかったでしょうが、父に無理を言って資金を掻き集め、何とか入手したと言います。

山浦環正行はかつて窪田清音に弟子入りしており、師の邸内に鍛冶場を設けるほど作刀に専念していました。

天保10年(1839年)ごろの作品が特に傑出しているとされていますが、嘉永7年(1854年)に自害。一説には、酒毒のために作刀ができなくなってしまったことを悲観したとも言われています。

多感な時期であった小栗上野介は刀を通して鉄に惹かれ、それが後に横須賀製鉄所の建設推進につながったのかも知れません。

また頑張って入手した山浦の銘刀を、小栗上野介が使う機会はあったのか、その辺りも気になりますね。

果たしてNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」では、松坂桃李演じる小栗上野介がどのように刀を手に入れ、活用するのか。注目していきましょう!

※参考文献:

- 佐藤雅美『覚悟の人 小栗上野介忠順伝』岩波書店、2007年3月

- 「上毛新聞」平成29年(2017年)12月13日付社会面「幕臣小栗上野介に新説 山鹿流兵学から影響」