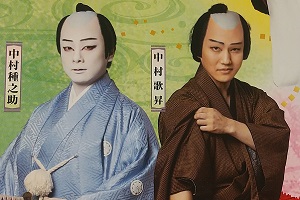

歌舞伎と言えば江戸時代を代表する文化の一つですが、ずっと同じ作品ばかりを演じている訳ではありません。

今回紹介するのは山本周五郎の時代小説を元にした演目「泥棒と若殿」。果たして、どんな物語なのでしょうか。

一、二人の出会い

今は昔し。伝九郎(でんくろう)という男が、あるお屋敷へ泥棒に入りました。

「……ちぇっ、しけてやがんな」

屋敷は広いばかりで、金目のモノは何もありません。

よく見れば、随分と荒れ果てているようです。

「……ここには何もないぞ」

闇の中から現れたのは一人の武士。彼こそは、とある藩主の嫡男・松平成信(まつだいら なりのぶ)でした。

伝九郎は慌てて逃げ出そうとしますが、成信は穏やかになだめます。

「逃げずともよい。ここには誰も来ぬし、わしはもうじき死ぬゆえ……」

まだ若くて元気そうなのに、いったい何があったのでしょうか。伝九郎は事情を聞きました。

成信はお家騒動に巻き込まれ、3年前からこの屋敷に幽閉されていると言います。

あと数日で食糧も尽き、そうなれば餓死するのを待つしかありません。

そんな話を聞いて、伝九郎は歯がゆく思ったことでしょう。

どうせ死ぬなら、一か八か逃げ出せばいいのに。しかし成信には、そんな気力も残っていないようです。

「よし分かった。また来らぁ」

そう言い残して、伝九郎は夜の闇に消えていきました。

ニ、放っておけなくて

翌朝。成信が目を覚ますと、何やらいい匂いがします。

屋敷の中には、自分のほか誰もいないはずなのに……。

「お、若様。お目覚めかい」

見れば昨夜の伝九郎。どういう訳か、朝食の支度をしていました。

ほどなく調理も終わり、成信に食膳を勧めます。

「さぁ、食ってくれ。粗末なモンで悪いがな」

「この食事は?」

「心配すんな。俺が手前ぇの稼いだ金で用意したんだ」

「何ゆえ、かようなことを?」

成信がいぶかしがるのも無理はないでしょう。昨夜初めて会った赤の他人、しかも泥棒が自分のために食事を用意する理由がありません。

「あんたの話を聞いたら、何か放っておけなくてよ。とりあえず食おうぜ。後のことは食ってから考えればいいさ」

「……忝(かたじけな)い」

温かい食事で腹を満たせば、思考も次第に前向いてくるものです。

成信は久しぶりの団欒?に、生きようとする気力が少しは湧いてきたかも知れません。

三、不思議な同居生活の結末は?

それからというもの、伝九郎は表で日雇い仕事をしては屋敷に帰り、成信と食卓を囲むという不思議な同居生活を始めるのでした。

伝九郎は養うべき家族?ができたことで働く意欲が湧き、成信は家族?の帰りを待つことで、家庭を整える張り合いが出ます。

とまぁそんな生活が一ヶ月ほど続いたある日。家老の梶田重右衛門(かじた じゅうゑもん)らが屋敷を訪ねて来ました。

……ここから先はお楽しみ。歌舞伎をご覧になるのはもちろん、すぐにも知りたい方は山本周五郎の書籍をポチるのもいいでしょう。

本作「泥棒と若殿」は先ほど紹介した通り、山本周五郎の短編小説を、矢田弥八が脚色・演劇としてアレンジしました。

初演は昭和43年(1968年)。古典作品だけでなく、現代作品も歌舞伎に採り入れられるのですね。

純粋な時代作品だけでなく、時事ネタを江戸時代に置き換えた風刺やパロディなんかが出てきても面白いでしょう。

最近はスーパー歌舞伎などが評判を呼んでいるように、新しい取り組みが伝統芸能に活力をもたらしています。

終わりに

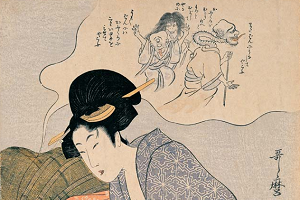

話は戻って歌舞伎「泥棒と若殿」。世が世なら一生すれ違うことすらなかったであろう二人が、ひょんなことから同じ釜の飯を食うようになる、実に不思議な物語です。

苦境に絶望している者を放っておけない伝九郎の心意気と、それに応える成信との絆は、現代に生きる私たちも大いに共感できるのではないでしょうか。

※参考文献: