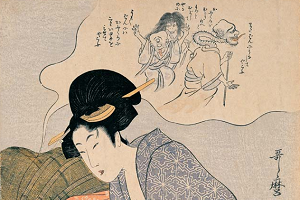

浮世絵師として大活躍した喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)。その画風は従来になかった喜怒哀楽の微妙な感情や性格を巧みに描き出し、当代一の絵師としてその名を馳せました。

今回はそんな歌麿が描いた一枚の浮世絵を紹介。題して「化物の夢」。果たしてどんな情景が描かれているのでしょうか。

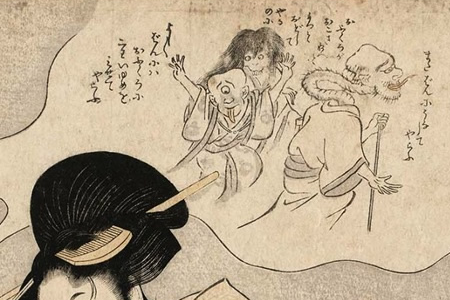

逃げていく化物たち

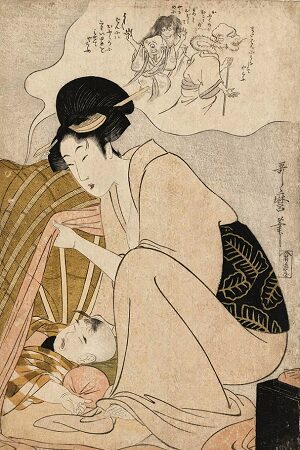

とある夏の昼下がり。寝ている子供がむずがっていました。

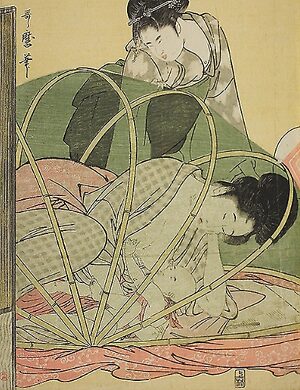

そばにいた母親が母衣蚊帳(ほろがや。幌蚊帳)を上げて優しく起こすと、子供の口から何か吹き出しが伸びています。

その先には三人の化物がおり、何やら呟いているようです。

右から首の長い見上げ入道、左手前は一つ目小僧、そして左奥には髪の長い女性のような化物(狐?山犬?)が母子から逃げ出しました。

入道「またばんにうなしてやらふ(意:思わぬ邪魔が入ったけど、また晩になったら魘してやろう)」

狐女「おふくろがおこさねへともつとおどしてやるのに(意:母親が起こさなかったら、もっと脅かしてやるのに)

一つ目「よしよしばんにはおふくろにこわいゆめをみせてやらふ(意:ようし、晩になったら今度は母親に怖い夢を見せてやろう)」

めいめいに捨て台詞を吐きながら、どこへともなく去っていく化物たち。子供が目を覚ますと、もう怖い化物はいません。

母親の姿に安心した子供は、一緒におやつでも食べたのでしょうか。

それとも元気いっぱい、表へ遊びに出ていったのかも知れませんね。

歌麿の巧みな表現力

とまぁ、こんな具合。

母衣蚊帳とは竹などの骨組みに蚊帳を張ったもので、部屋全体に吊る蚊帳よりも簡素かつコンパクトなものでした。

また子供はまだ髪型を固めていないことから、硬い箱枕でなく柔らかそうな枕を使って寝ています。

母親は比較的簡素に髪をまとめていますが、それでも櫛(くし)や笄(こうがい)は欠かしていません。夏でも髪型を維持するのは大変だったでしょうね。

着物は簡素に留め、暑いから胸元がはだけています。もしかしたら、まだ乳飲み子なのかも知れません。

魘されている子供の表情、そんな我が子を優しく見守る母親の表情が、実に巧みですね。

歌麿の浮世絵が現代まで愛され続けているのは、こうした豊かな表現力が理由の一つと言えるでしょう。

何かと表情が乏しく思われがちな浮世絵ですが、よく見るとなかなか趣き深いものではありませんか。

歌麿は他にも多くの作品を手がけているので、またじっくりと観賞していきたいと思います。