戦場で生き残るのは大変ですが、捕虜となった者が帰国を果たすのは、より難しいことは言うまでもありません。

近現代でこそ国際法で身分が保障されているものの、それでも少なくない者が異郷で生命を落としてきました。

まして人権の概念など存在しなかった時代において、捕虜の生還は非常に困難だったことでしょう。

今回は白村江の戦いで捕虜となり、奴隷の身分を経て日本への生還を果たした大伴部博麻(おおともべの はかま)のエピソードを紹介したいと思います。

遠く長安の地へ

大伴部博麻は生年不詳、筑後国(ちくごのくに)上陽咩郡(かみつやめのこおり。福岡県八女市など)出身の軍丁(兵士)でした。

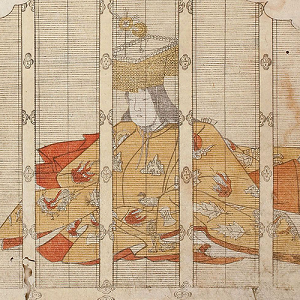

時は斉明天皇7年(西暦661年)、朝廷は新羅(しらぎ)に滅ぼされた百済(くだら)王朝を再興するため、朝鮮半島に派兵します。

これが後世に伝わる白村江(はくすきのえ/はくそんこう)の戦い。博麻も従軍したものの、奮戦むなしく唐軍の捕虜となってしまいました。

戦いに敗れ、遠く長安まで護送されてきた博麻は、先に囚われていた土師富杼(はじの ほど)・氷老(ひの おゆ)・筑紫薩夜麻(つくしの さちやま)・弓削元実児(ゆげの もとさねこ)らと合流します。

彼らは武人ではなく、遣唐使として渡って来ていたのですが、日本との開戦に伴い捕らわれたのでした。

博麻たちが捕虜として、どのような境遇に置かれたのか、詳しいことは伝わっていません。それでも劣悪な環境に置かれたのは想像に難くないでしょう。

自分自身を奴隷として売る

博麻らが囚われてから月日が経ち、時は天智天皇9年(670年)になりました。

5人は囚われの身から解放されたようですが、唐の地からは一向に離れられません。

そんな中、唐が日本を征服しようと準備を進めている……そんな情報に接しました。

これは一大事……ただちに伝えなければ、日本が滅ぼされてしまいます。が、電話もメールもないため、遠路はるばる帰らなくてはなりません。

しかし帰ろうにも資金がなく、闇雲に飛び出せば、日本へ帰りつく前に野垂れ死にでしょう。

悩んだ末、博麻は決意しました。

「私が奴隷となって我が身を売ろう。その資金でそなたらは日本へ戻り、このことを伝えてほしい」

この申し出に、4人は驚きました。

「本当によいのか?」

「奴隷となれば、どのような扱いを受けようと、主人次第となってしまうぞ」

「生殺与奪の権を相手に委ねてしまうと言うのは……」

しかし、博麻の決意は寸毫たりとも揺らぎません。

「我が身一つのことなど、日本の行く末を思えば惜しむに足りない。最も恐れるべきは、このまま我が身を惜しんで祖国が滅ぼされることではなかろうか」

そこまで言われてしまっては、躊躇っている訳にも行きません。

かくして博麻はその身を奴隷として売り渡し、その資金で4人は日本へ帰り着くことができたのでした。

生還を果たし、持統天皇から勅語を賜る

博麻が我が身を売ってから早20年。その間、彼がどのような扱いを受けたか、詳しいことは分かっていません。

年季が明けて解放されたのか、あるいは過酷な扱いに耐えかねて脱走したのか……ともあれ持統天皇4年(690年)、顔見知りの新羅人に連れられて、博麻も日本へ生還を果たしました。

持統天皇は博麻の国を思う心を讃え、彼に務大肆(むのだいし。諸臣48階の31階)の官職と、従七位下(じゅしちいのげ)の位階を授けます。

また絹4疋(ひき。3.03m/疋≒12.1m)と綿10屯(とん。0.15㎏/屯≒1.5㎏)、布30端(たん。12.12m/端≒363.6m)に稲1,000束(そく。精米50合/束≒7.5t)、そして4町(ちょう。9917.4平米/町≒3.96Ha)の水田を与えたのでした。

更に子孫三代にわたり水田の相続と租税免除の特約を与え、直々に勅語を贈ります。

……朕嘉厥尊朝愛国売己顕忠……

※『日本書紀』持統天皇4年12月22日条

【読み】ちん、よみする。そ(そなた)のちょうをたっとび、くにをあいし、おのれをうりてちゅうをあらわせるを。

【大意】私は、そなたが祖国を尊び、愛するがゆえに我が身を奴隷に落としてでも忠義を表わした真心を、大変尊いものと喜ぶ。

これが日本史上で初めて「愛国」という言葉が使われた例であり、天皇陛下が一個人に勅語を贈られた唯一の例となっています。

終わりに

今回は白村江の戦いで捕虜となり、我が身を奴隷として売った大伴部博麻のエピソードを紹介してきました。

たとえ我が身がどうなろうと、祖国≒皇室さえ無事であれば、同胞たちが必ず未来に希望をつないでくれると確信していたのでしょう。

ここまでの極限状況でなくとも、日本人の一人ひとりが公のために力を合わせることで、日本国の未来は必ず開けていきます。

大伴部博麻の心意気に報いるため、私たちも日頃から日本を愛し、社会をよくするためにできることから実践していきたいものですね。

※参考文献:

- 坂本太郎ら校註『日本書紀 五』岩波文庫、1995年3月