ヘブン(トミー・バストウ)の女中となることを決意した松野トキ(髙石あかり)。給金20円とは「そういう目的」も含めての金額でした。

かくしてセツは「ラシャメン」と呼ばれることを恐れますが、ラシャメンとは一体何のことでしょうか。

という訳で、今回はラシャメン(羅紗緬)について紹介したいと思います。

ラシャメン(羅紗緬)とは羊のこと。だが……。

羅紗緬とは羅紗(らしゃ)をとる緬羊(めんよう)、つまりウールをとるための羊を指す言葉です。

羅紗緬羊(らしゃめんよう)が縮まってラシャメン(羅紗緬)になったのでしょうね。

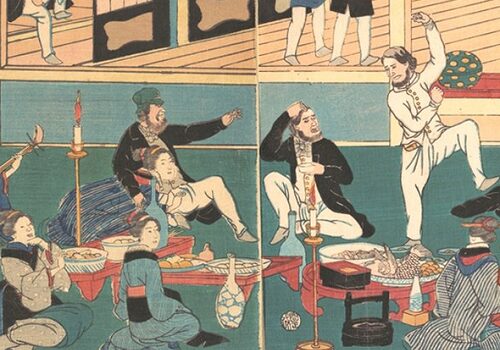

それが幕末開国頃から「外国人を相手にする遊女(洋娼、外娼)」や「外国人の現地妻」などを指す差別用語として呼ばれるようになりました。

その由来は諸説あると言います。

①外国船に羊が積まれていたから。

⇒転じて「外国人に身体を乗せる」「外国人に乗せられる、連れられる」

②その羊で暖を取っていたから。

⇒外国人と温め合う(性的な意味で)。

③その羊で性欲を処理していたから。

⇒具体的な手段について、ここではみなまで申しません。

……等々。

外国人に対する警戒心や差別感情も強く、現代では歴史的文脈でのみ用いられることが一般的です。

ラシャメン(羅紗緬)の歴史

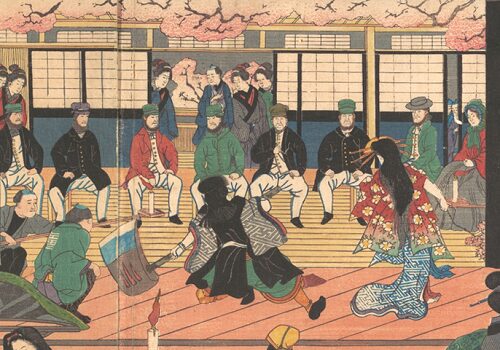

安政6年(1859年)に横浜港が開かれると、同時に幕府公認の港崎遊郭(みよざきゆうかく)が開業されました。

港崎遊郭は外国人が利用可能で、鑑札で管理された外国人専門の公娼が彼らを接客します。

彼女たちがラシャメン(外国人に金を積まれた≒身体を売った羊)と蔑まれ、その後の人生にも影を落としました。

幕府は日本人女性が外国人と結婚するのを禁じていたため、身請けの可能性はなく、といって年季が明けても貰い手を見つけ難かったのは想像に難くありません。

しかし外国人も「現地妻」が欲しくなり、次第に遊ぶだけでなく、結婚もしたいと言い出しました。

正式な妻でなく、妾(現代で言う愛人枠)ならばよかろう……ということで、万延元年(1860年)にラシャメンたちが外国人の妾となることが解禁されます。

そうした事から生活に困窮した遊女たちがラシャメンとなる事例が増加しました。彼らは払いがよかったのでしょうね。

かくして文久2年(1862年)には羅紗緬鑑札の登録者が約500人(※神奈川奉行所調べ)となりました。

そんな中、遊女ではなく素人女性を好む外国人もいたようで、鑑札を持たないモグリのラシャメンも現れるようになります。

本職のラシャメン遊女たちからは営業妨害として苦情が出たようですが、奉行所としては妾を取り締まる法がないため取り締まれませんでした。

取り締まられないとなれば大胆になるのが人の常で、文久2年(1862年)〜慶応2年(1866年)ごろにかけて、外国人と関係を持つラシャメンは2,400〜2,500人にもなったとか。

しかし好んで外国人と関係を持ちたい女性は少なく、ラシャメンとなった女性の多くは被差別部落出身であったという史料もあります。

そんなラシャメン文化?が衰退したキッカケは、慶応2年(1866年)の豚屋火事。

港崎遊郭が全焼して活動拠点を失い、ラシャメン遊女たちは吉原遊廓などに吸収されていったようです。

こうして明治初期には姿を消したものの、ラシャメンという言葉は、外国人と関係を持った女性を指すスラングとして現代に伝わるのでした。

終わりに

今回は朝ドラ「ばけばけ」で言及されたラシャメン(羅紗緬)について、語源と歴史を紹介してきました。

ヘブンの女中となったトキは、世間の蔑視を乗り越えて、やがて夫婦の絆を育むようになるのでしょう。

ここから二人の関係がどう変化していくのか、楽しみですね!