平仮名の「そ」って、2通りの書き方をしますよね。

1つめの書き方は、一筆書きで「そ」。2つめの書き方は、1画目を離してこのようになります。

これはどっちが正しいのでしょうか?そもそもなぜ2通りの書き方があるのでしょうか?

という訳で、今回は平仮名の「そ」について調べてみました。

※以下、一筆書きの書き方を「Z型」、2画の書き方を「ソ型」と呼びます。上半分がそう見えるからです。

平仮名「そ」の成り立ち

まずは平仮名の「そ」が、どのように成り立ったのかを見ていきましょう。

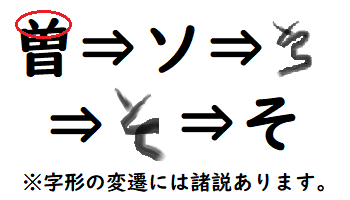

実はZ型もソ型も、両方とも漢字の「曽(そ、そう)」から成り立っています。

まずは最上部の冠を切り取って、片仮名の「ソ」が成り立ちました。

続いて平仮名の「そ」は、片仮名の「ソ」に中下段をシャシャッと加えたようです(曽の草書体)。

これがソ型の始まりと言えます。

やがて「いちいち画数を分けるのがめんどくさい」と思ったのか、あるいは筆の勢いによって一筆書きのZ型となりました。

※そもそも別の字体を作ろうなどとは考えていなかった(たまたま一筆書きになったのが定着した)可能性も考えられます。

このような由来を考えると、歴史的にはソ型の方が古いと言えるでしょう。

ただし実務的にはどっちが古いか、よりも、どっちが正しい(適切)かが重要となります。

【結論】どっちも正しい

果たして平仮名の「そ」はZ型とソ型のどっちが正しいのでしょうか?

結論から言うと、決まっていません。

例えば漢字なら、常用漢字のように一定の基準が設けられています。

しかし平仮名や片仮名については、こうした基準が設けられていません。

そのため、Z型とソ型どっちの「そ」も正しい(少なくとも間違いではない)ということになります。

ちなみに学校などの教育現場においては、教えやすさ&覚えやすさの都合からどっちかに統一(指導)することが多いようです。

そうなると、やはり一筆書きできるZ型の方が、より有利と言えるでしょう。

とは言え、それはあくまで現場の都合。指導者によってはソ型を用い、指導するケースも考えられます。

Z型とソ型、どっちの「そ」にしても強制力はなく、ケースバイケースで使い分ければいいでしょう。

※ただし教育を受けている立場の場合、ある程度は相手に合わせてあげるのも一策かも知れませんね。

オマケ

「そ」の書き方について、こんなポスト(X投稿)を見つけたので、紹介します。筆者の個人的にお気に入りです。

ざつねこ

@zasshu_nekoなんかふと思い出したんだけど

僕はひらがなの「そ」は右のように書くんだけど、小学1年生の時に学校の先生から「それは”うそ字”よ!」とこっぴどく叱られて左に直すように言われた

でも僕は「うそまで言うか 頭にきた 絶対直さねー」って右のままで押し通したってくらい幼い頃から強情です

午前8:45 · 2025年7月17日·4.9万件の表示

悪いことをした訳でもないのに、頭ごなしに叱られたことに反発して「絶対直さねー」と決意する偏屈さが最高ですね。

筆者もそういうところが多分にあるので、大いに共感します。

※さっき「教わっている時は空気を読むのも一策」などと言いましたが、不当に責められれば、そりゃ反抗するのも無理はありません。

まったく何ですか「うそ字」って。ろくすっぽ根拠もなく、当局の都合を絶対正義みたいに押しつけんじゃないよ……って思いませんか?

※いや、素直な方が世渡りには好都合なのですが……いやいや、やっぱり押しつけられるのは嫌ですね。

教えるにしても、教わりやすいよう、ある程度は配慮があって然るべきでしょう(※筆者の少年時代も、やはり高圧的な教師が多くいました)。

平仮名の「そ」まとめ

- Z型とソ型の2通りが存在する

- どっちも漢字の「曽」に由来する

- まずソ型が生まれ、筆勢でZ型に変化

- 平仮名については使用の基準がない

- そのため、実務的にはどっちも正しい

- 教わっている時は空気を読むのも一策

今回は平仮名の「そ」について、2通りの書き方を紹介してきました。

キーボードで入力すると「そ(Z型)」のみですが、手書きだとソ型も書き分けられます。

手紙や書道などでは、筆圧や筆運びなどに個性が出せて楽しいですね。

皆さんはZ型とソ型、どっちで「そ」を書いていますか?