江戸時代、みんなで外食した時は、代表者1人で全員分を支払うのが普通だったそうです。

しかし山東京伝(さんとう きょうでん。北尾政演)はこれを改め、全員の飲食代を出席者で頭割りしてそれぞれが支払う精算方式を導入しました。

現代で言う割り勘(割り前勘定)を日本で初めて採り入れたのは、京伝なのだそうです。

※それで当初は京伝勘定などと呼ばれました。

みんなが気兼ねなく楽しめる配慮

現代の感覚からすれば当たり前な割り勘ですが、当時は古くから行われていた椀飯振舞(おうばんぶるまい)の感覚が一般的だったのでしょう。

それで1人が全員分の代金を奢ったものの、人によっては経済的な負担が大きかったはずです。

余裕のある人に毎回奢ってもらうのは申し訳ないし、奢る方もわだかまりを感じてしまうかも知れません。

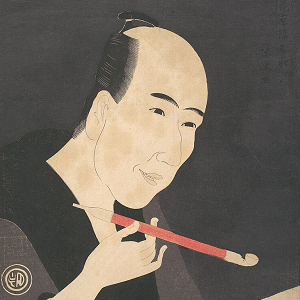

するとお互い気まずく、やがて友人関係も疎遠になってしまう……それを解消するためにこそ、京伝は割り勘を導入したのでしょう。

中には「割り勘なんて、しみったれて嫌だ」と思う人もいたはずです。

それでも親密な関係を維持するためには、マメなコミュニケーションが欠かせませんでした。

見栄を張って疎遠になるくらいなら、みんなが無理なく続けられる形を選んだのでしょう。

自分の飲食代を自分で払えば、卑屈になったり尊大になったりすることなく、懐事情に合わせて気兼ねなく楽しめます。

そんな京伝なりの配慮がありました。

友人・曲亭馬琴の弁護

ちなみに京伝に対する批判?は当時からあり、割り勘を採り入れたことについて、吝嗇(ケチ)だの何だのと文句をつけた者がいるようです。

これに対して京伝の友人である曲亭馬琴(きょくてい ばきん)が弁護しました。

奢った奢られたというのは間接的な金銭の貸し借りと似ており、多分に感情的なもつれが起こりがちです。

また一度奢ってもらうと、今度は自分が奢り返さないと悪い気がしてしまうでしょう。

一度会ってみて嫌だったけど、お返しでもう一度会わなければならないプレッシャーは、なかなか気が重いものです。

もちろん、また会いたいと思った相手に対しては、積極的に奢ることでコネをつなげたことでしょう。

奢るなら気持ちよく奢りますが、最初は割り勘で様子を見る。そんな京伝の合理性は、現代の私たちも共感するところ大と思います。

終わりに

今回は山東京伝が始めたと言われる割り勘について紹介してきました。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、このエピソードが描かれるのでしょうか。

社交的なキャラクターで視聴者の人気を集める京伝も、意外と付き合う相手を見極めていたのかも知れませんね。

※参考文献:

- なるほど倶楽部『つい他人(ひと)に自慢したくなる 花マル雑学塾 1巻』KADOKAWA、2004年5月

- 森田誠吾『曲亭馬琴遺稿』新潮社、1981年3月