百姓の倅から1代で天下人へと成り上がった豊臣秀吉。その天下獲りを支えたのは、弟の豊臣秀長(ひでなが。羽柴秀長)でした。

攻めの秀吉に対して、守りの秀長。互いに補完し合うことで、着実に天下獲りを進めることが出来たのです。

彼の献身的な補佐なくして、秀吉の天下獲りは成し得なかったと言えるでしょう。

今回はそんな豊臣秀長の生涯をたどってみたいと思います。

秀吉の勧めで武士に

豊臣秀長は天文9年(1540年)生まれ、秀吉よりも3歳年少でした(異説あり)。

幼名は不明、当時はライフステージに応じて改名していくのが普通でしたが、今回は便宜上「秀長」で統一しましょう。

両親は秀吉と同じく、木下弥右衛門(きのした やゑもん)と仲(なか。のち大政所)。尾張国愛知郡中村(愛知県名古屋市中村)の百姓夫婦です。

※かつて秀長の父は竹阿弥(ちくあみ。仲の再婚相手)と言われて来ましたが、近年の研究で、秀吉と秀長は実兄弟と見られています。

秀長が11歳となった天文19年(1550年)、兄の秀吉は家を飛び出していき、百姓家業は秀長が継ぐことになりました。

やがて元服して通称を小一郎(こいちろう)と名乗り、地元で野良仕事に勤しんでいた秀長の運命は、永禄4年(1561年)ごろに大きく変わることになります。

10年以上も音信不通だった秀吉が、家に戻ってきたのです。

秀吉は織田信長(おだ のぶなが)に奉公しており、秀長も仕官するよう勧めて来たのでした。

田畑もあるのに、そう急なことを言われても……秀長は困惑したことでしょう。

しかしそこは人たらしの秀吉に押し切られ、織田家の陪臣(家来である秀吉の家来。又家来)となったのです。

こうして秀長は百姓から武士へ転身。秀吉の天下獲りを支えることになったのでした。

硬軟併せ持った傑物

武士となった秀長は、秀吉の手足耳目として、目の回るような忙しさだったことでしょう。

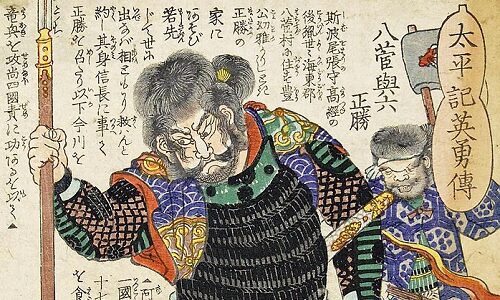

とかく先走りがちな秀吉の尻拭い……もといフォローに回り、蜂須賀正勝(はちすか まさかつ。蜂須賀小六)や前野長康(まえの ながやす)そして軍師の竹中半兵衛(たけなか はんべゑ。竹中重治)と言った武将たちの心を掴み、つなぎ止めて行きました。

「兄の武勲や功名は、ひとえに方々のお力添えあればこそ。拙い兄弟ではございますが、何とぞお助け下され」

人たらしだけど、才気走って敵も多く作りがちな秀吉の天下獲りを、秀長がせっせと道ならしして行ったのでしょう。

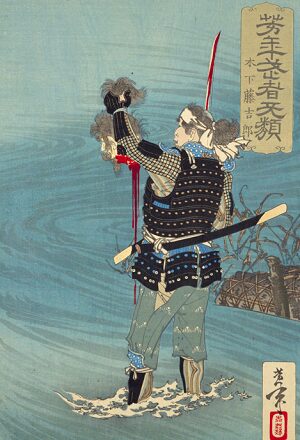

そんな秀長の献身ぶりが発揮された舞台の一つに、元亀元年(1570年)の金ヶ崎合戦が挙げられます。

越前国の朝倉義景(あさくら よしかげ)を攻めていたところ、近江国の盟友・浅井長政(あざい ながまさ)が裏切り、秀吉らの背後を急襲しました。

すわ一大事……主君の信長は真っ先に退却、秀吉は敵の追撃を食い止めて味方の退却を助ける殿軍(しんがり)を申し出ます。

成功すれば大きな手柄となる一方、圧倒的不利な戦いを強いられる殿軍は、命を落とすことも少なくありません。

まさにハイリスク・ハイリターンな決断ですが、秀吉がやると言うなら、秀長は決死の覚悟を決めました。

秀長は殿軍の中でも最も危険な任務である、金ヶ崎城(福井県敦賀市)の守備を務めます。

占領して間もない金ヶ崎城にわずかな手勢で立て籠もり、城を奪還しようと迫りくる敵を迎え撃たねばなりません。

幸い敵は来ず、無事に秀吉らと共に逃げ帰ることが出来ました。

こうした振る舞いは日頃の柔和さと対象的で、秀長は硬軟併せ持った傑物として知られていくようになります。

出世しても、決して驕らず

その後も秀長は兄の片腕として地道に存在感を発揮し、天正5年(1577年)には中国攻めの一環で竹田城(兵庫県朝来市)を攻め落とすと、秀吉から城代と但馬国(兵庫県北部)の統治を任されるまでになりました。

実質的には、一国一城の主になったと言えるでしょう。

続いて天正7年(1579年)の三木城攻めにも出陣。この時は兄の同格扱いとして、信長から直命を受けています。

翌年に三木城を降伏させると、続けて英賀城(あがじょう。兵庫県姫路市)も攻略しました。

立て続けに武功を重ねた秀長は、出石城(いずしじょう。兵庫県豊岡市)を与えられ、10万5,000石の大大名となったのです。

これだけでも十二分に凄いのですが、秀長の真価はそこから発揮されます。

秀長はどれほど出世しても、兄の秀吉を盛り立て、献身的に補佐する態度を崩しませんでした。

少しは驕り高ぶりそうなものですが、この変わらぬ姿勢こそが豊臣政権の宝であったと言えるでしょう。

秀吉の天下統一を見届けるが……

やがて天正10年(1582年)に本能寺の変が勃発。信長に謀叛した明智光秀を討ち取った秀吉に、織田家の主導権を握るべく、信長の次男である織田信雄(のぶかつ/のぶお)を味方につけるよう進言しました。

紆余曲折を経て、秀吉は織田家中における最大のライバルであった柴田勝家を出し抜き、ついには敗死せしめます。

織田政権の権力奪取に成功した秀吉は、大坂に本拠地を置きました。そして秀長に紀伊国(和歌山県)など64万石を与えて南の守りを固めさせたのです。

天正13年(1585年)に秀吉が関白に就任すると、秀長は大和国(奈良県)など100万石を与えられました。

まさに豊臣政権の屋台骨を支えてきた忠勤に報いるものでしたが、秀長は永年の激務が祟ったのか、次第に体調を崩してしまいます。

天正15年(1587年)以降は軍事活動の第一線を退き、天正17年(1589年)ごろからいよいよ病状が深刻化。政治活動についても勇退を余儀なくされました。

そして天正18年(1590年)に後北条氏が降伏し、とうとう秀吉の天下統一を見届けることはできましたが、翌天正19年(1591年)に世を去ったのです。

享年52歳、まさしく秀吉に天下を獲らせるために生まれてきたような生涯でした。

死地にあっても泰然と

ここまで豊臣秀長の生涯を駆け足でたどってきましたが、秀吉の天下獲りは、兄弟の絆なくしては成らなかったことでしょう。

秀吉と秀長の信頼関係を示すエピソードとして、こんなことがありました。

まだ信長が健在だったころ、秀吉は柴田勝家と対立して逆上、任務を放棄して戦場から領地へ帰ってしまいます。

これに対して信長は当然大激怒、秀吉に蟄居(ちっきょ。一室に謹慎する刑)を命じました。

「追って沙汰(処分判決)を待つように……」

さぁこうなると、生きた心地なんて、したもんじゃありません。

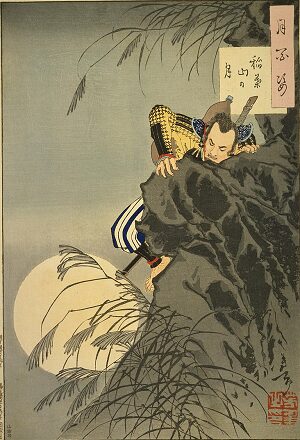

やがて沙汰が申し渡される段に及び、秀吉と秀長は、蜂須賀正勝とわずかな手勢だけを伴って信長の元へ参上しました。

「そなたらは、ここで待て」

秀吉だけが奥へ通され、秀長と正勝は別間へ通されます。

「あぁ、かくなる上は脇差一振でも抵抗し、武士の名に恥じぬ最期を遂げよう……」

もう殺されるつもりでいる正勝とは対象的に、秀長は涼しい顔で庭の菊を眺めていました。

何があろうと秀吉を信じる

「案ずるな。必ず兄は無事に戻る」

しばらくすると、予想通りに秀吉が戻ってきて二人に言います。

「喜べ、上様がご加増下さったぞ!」

処分を受けに来たつもりが、ご加増(所領の増加。褒美)に与るとはこれ如何に?

秀吉の話では、今回の不始末はひとしきり謝罪し、人質を出して放免に。そして作戦が順調に進んでいることを報告し、自身の功績をアピールしたと言うのです。

それでご加増と相成った……いや、理屈としては解らないでもありませんが、このタイミングでそれを言うか?きっと正勝はそう思ったことでしょう。

まったく秀吉の度胸と才覚には感心するやら呆れるやら……しかしもっと凄いのは、その成功を信じて疑わなかった秀長の態度です。

あるいは秀吉がどんな結果をもたらそうと、受け入れて最善を尽くす覚悟を決めていたのかも知れませんね。

豊臣秀長の家族たち

ところで秀長の家族には、どんな人たちがいたのでしょうか。秀長の妻子をまとめました。

秀長の妻妾たち

- 正室:慈雲院(じうんいん。智雲院とも)実名や出自など、詳しいことは分かっていません。

- 側室:光秀尼(こうしゅうに。摂取院、興俊尼とも)秋篠伝左衛門の娘。

- 側室?:大善院母(だいぜんいんのはは)実名や出自など、詳しいことは不明。

秀長の実子たち

- 羽柴与一郎(よいちろう):木下与一郎とも。母親は慈雲院と考えられます。与一郎という通称から、元服までは生存が確認されるものの、天正10年(1582年)ごろには亡くなってしまいました。

- 三八(みや):母親は光秀尼。豊臣秀保(ひでやす。従兄)と結婚します。

- 大善院(だいぜんいん):実名はおきく。毛利秀元と結婚しました。

秀長の養子たち

- 藤堂高吉(とうどう たかよし):丹羽長秀の三男で、当初は秀吉の養子となったものの、居づらくなって秀長の養子に。のち藤堂高虎の養子となります。たらい回しですね。

- 豊臣秀保(ひでやす):姉・智(とも。智子、日秀尼とも)の子で、秀長の甥に当たります。秀長の後継者となるが、間もなく世を去ってしまいました。

- 岩(いわ):智勝院とも。那古野因幡守の娘で、羽柴与一郎と結婚。与一郎の死後は秀長の養女として、森忠政と再婚します。

終わりに

【物語】

※NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」公式サイトより。

尾張中村の貧しい農家に生まれた小一郎(のちの豊臣秀長)は、田畑を耕し土と共に生きる暮らしに満足しながら日々をすごしていた。ある日、音信不通の兄・藤吉郎(のちの豊臣秀吉)が意気揚々と姿を見せる。若き戦国武将・織田信長に仕官して大出世を目指しており、小一郎に自分の家来になってほしいと願い出る。

城下町の清須に出てきた小一郎は主君・信長と運命的な出会いを果たす。そして、ついに「桶狭間の戦い」の火ぶたが切られる。信長の奇跡の大勝利に、武士として生きていく覚悟を決めた小一郎だが、それはピンチと苦労の連続の始まりだった――。

戦国乱世を舞台に、熱い兄弟が夢と希望を胸に突っ走る、奇跡の下克上サクセスストーリー!

今回は豊臣秀吉の弟・豊臣秀長について、その生涯をたどって来ました。

秀長の死は豊臣政権を大きく揺るがすことになり、その影響から暗殺説も唱えられているほどです。

果たして令和8年(2026年)NHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」では、仲野太賀がどんな秀長を魅せてくれるのでしょうか。

楽しみにしています!

※参考文献:

- 桑田忠親 編『豊臣秀吉のすべて』新人物往来社、1981年9月

- 新人物往来社 編『豊臣秀長のすべて』新人物往来社、1996年7月