MOA美術館(静岡県熱海市)で開催していた特別展「蔦重の眼〜歌麿・写楽と浮世絵黄金時代」を見学してきました。

今回は展示されていた浮世絵の中から、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)の作品を一部紹介いたします。

喜多川歌麿が描いた女性たち

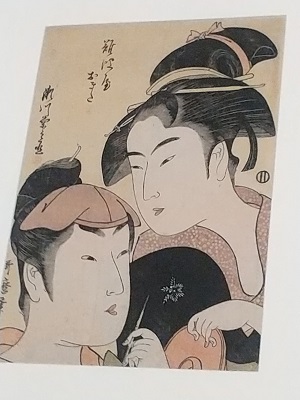

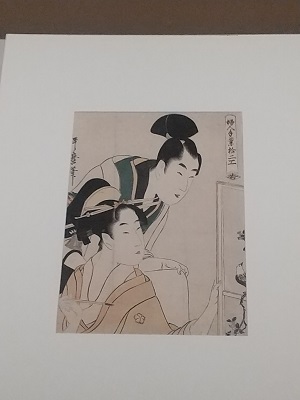

喜多川歌麿「お藤とおきた」

出版:寛政5~6年(1793~1794年)ごろ

板元:鶴屋喜右衛門

中年女性(右)は着物の銀杏模様から、美人と名高いお藤と推測されています。

一方左の若い女性は、桐模様などから難波屋のおきたと推測。この絵はお藤からおきたへ美の秘伝を記した巻物を授けている場面のようです。

※その巻物は現存せず、というか恐らくフィクションでしょう。

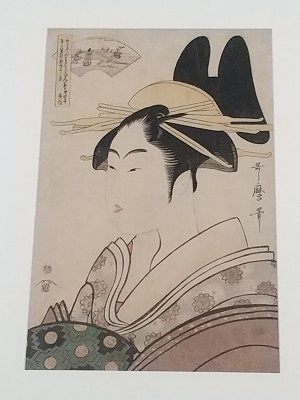

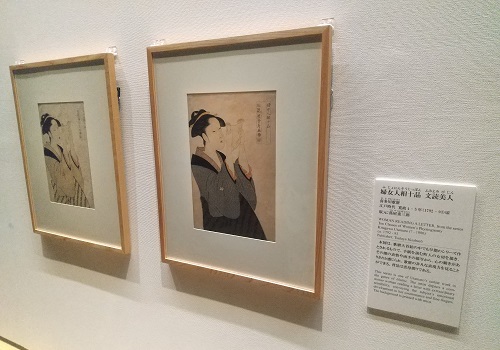

喜多川歌麿「難波屋おきた 瀬川菊之丞」

出版:寛政年間(1789~1801年)

板元:江崎屋吉兵衛

難波屋おきたはその美しさから、寛政三美人(ほか高島おひさ・菊本おはん)の一人と讃えられました。着物の桐は難波屋の紋です。

左下の瀬川菊之丞は三代目となります。

喜多川歌麿「名所腰掛八景 ギヤマン」

出版:寛政8年(1796年)ごろ

板元:江崎屋吉兵衛

ギヤマンの盃で何を飲んでいるのでしょうか。水茶屋(いわゆる普通の茶屋)の評判美人を描いた大首絵です。

脇に「春風に 梅かえ(梅が枝)ならぬ かほりあり(意:春風が梅の香りを運んできたが、近くに梅は咲いていない≒彼女の香り立つ美しさが、そう感じさせたのだろう)」と狂句が詠まれています。

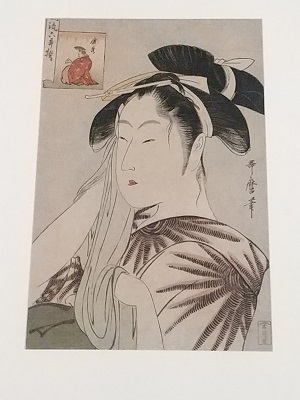

喜多川歌麿「見立玉川美人」

出版:寛政7~8年(1795~1796年)ごろ

板元:松村弥兵衛

歌枕として名高い玉川六ヶ所に見立てて、吉原遊女六人を描いた「見立玉川美人」の一枚。

この遊女は花紫(はなむらさき)、左上に添えられた短冊の狂歌からそれと匂わせています。

たま川の はきをは見せぬ 八文字

けに紫の 花のよし原※野辺亭広道

喜多川歌麿「風流六哥撰 康秀」

出版:寛政8年(1796年)ごろ

板元:近江屋権九郎

こちらは「高名美人六家撰(こうめいびじん ろっかせん)」の改版。

湯に入るために鬢(びん。側頭部に張り出した髪)を細紐で結び上げ、絞りの浴衣に草色の前帯を締めた湯上り姿が描かれています。

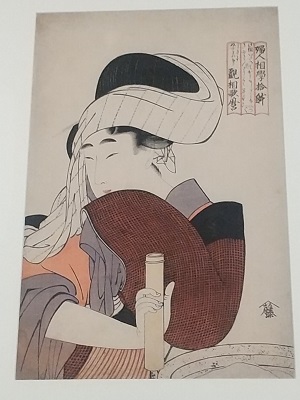

喜多川歌麿「婦人相学拾躰 臼をひく女」

出版:享和2~3年(1802~1803年)

板元:山城屋藤右衛門

余白を巧みに活かし、臼をひく動きを滑らかに描いています。

口元を袖で押さえながら笑っているようですが、視線の先には誰がいるのでしょうか。

此相いたつておとなしきうまれつきにて 人さうよく 万事かいがいしき事 娘にまれなり

【意味】この人相は生まれつきおしとやかで、万事かいがいしく働いてくれる。若い女性ではまれな人相である。

口は動かすけど、ちゃんと手も動くタイプみたいです。

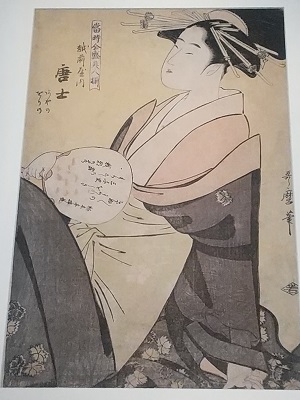

喜多川歌麿「当時全盛美人揃 越前屋内唐士(もろこし)」

出版:寛政6年(1794年)

板元:若狭屋与市

吉原遊女を七分身で描いたシリーズ物の一枚で、団扇を片手にくつろぐ姿が描かれています。

手に持った団扇には、こんな狂歌が詠まれていました。

きぬぎぬの 別れはをしき 三千里 もろこしの君 我朝の客

※柏木亭棹長

【歌意】後朝の別れは、三千里をへだてられるような名残惜しさだ。遠く唐土(もろこし)から日本(我が朝)へお越しくださったのだから。

喜多川歌麿「寒泉浴図」

出版:寛政11年(1799年)ごろ

※肉筆画のため、板元は存在せず。

鶯谷吏垣(おうこく りこう。大田南畝)が賛(コメント)を寄せています。蔦屋重三郎の下で交流を始めた両者は、蔦重の没後も交流を続けていました。

蘭湯灔々昭儀

坐其中若三尺寒泉

浸明玉

録飛燕別集語 鶯谷吏垣

喜多川歌麿「松葉屋内染之助」

出版:18世紀(~1800年)

板元:不詳

染之助(そめのすけ)は吉原江戸町一丁目の松葉屋半左衛門の抱え遊女で、寛政6年(1794年)ごろから吉原細見に名前が出て来ます。

打掛の背には豪華な鷹が描かれており、彼女の勝気さはもちろん、歌麿の精妙な筆遣いが感じられるでしょう。

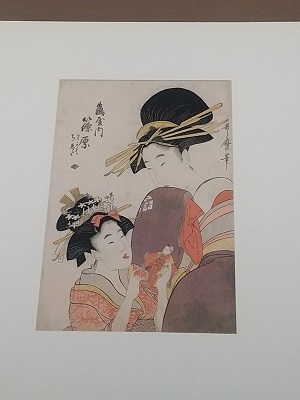

喜多川歌麿「鶴屋内篠原」

出版:18世紀(~1800年)

板元:若狭屋与市

篠原(しのはら)は吉原京町一丁目の鶴屋市三郎に抱えられる遊女でした。

人形遊びを楽しむ禿(かむろ。遊女見習い)の話を聞いてあげる姿に、彼女の優しさが感じられます。

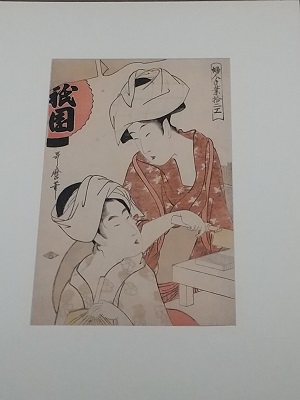

喜多川歌麿「婦人手業拾二工 祇園豆腐」

出版:寛政12年(1800年)ごろ

板元:若狭屋与市

祇園と記された提灯から、ここが田楽風の豆腐料理を提供する茶店とわかります。

生き生きと調理に精を出す二人の姿に、歌麿は美を感じたことでしょう。

喜多川歌麿「婦人手業拾二工 絵師」

出版:寛政12年(1800年)ごろ

板元:若狭屋与市

この「婦人手業拾二工(ふじんのてわざ じゅうにのたくみ)」シリーズは、全部で「髪結」「裁縫師」「機屋(はたや)」「押絵師」「寺子屋」「糸くり」「毛毬作り」「綿くり」「祇園豆腐」「楊枝屋」「絵師」「伸子張」があります。

画面の端に鳥が見えていますが、果たしてどんな絵に仕上がるのでしょうか。

喜多川歌麿「逢身八景 三勝半七の母節」

出版:寛政12年(1800年)ごろ

板元:近江屋権九郎

この「逢身八景(おうみはっけい)」は心中物で、本作の男女は大和五条新町の赤根屋半七と大坂島の内美濃屋三勝。二人が心中を決意する場面が描かれているようです。

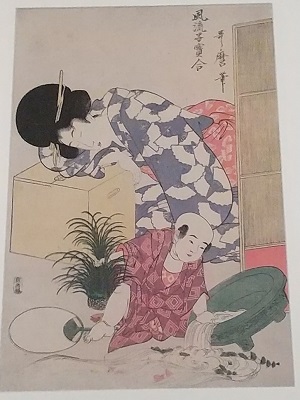

喜多川歌麿「風流子宝合 金魚遊」

出版:享和年間(1801~1804年)ごろ

板元:和泉屋市兵衛

育児疲れでしょうか、針箱にもたれながら寝落ちする母親のそばで、子供が金魚鉢をひっくり返してしまいました。

この「風流子宝合」シリーズは全5枚が知られています。

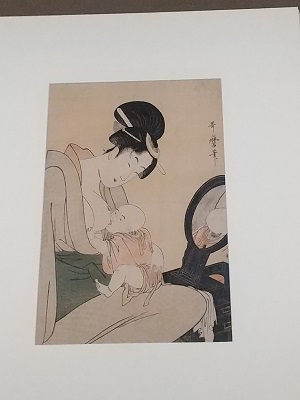

喜多川歌麿「母の乳房」

出版:寛政年間(1789~1801年)後期

板元:伊勢屋利兵衛

歌麿の作品は母性愛をテーマに描いたものが多く、日常のほほえましい場面がリアルに表現されています。

他にも山姥(やまんば)と金太郎など、母子の絆が描かれました。

喜多川歌麿「りんごむく母と子」

出版:寛政年間(1789~1801年)後期

板元:不詳

こちらも母子愛を描いた作品。当時のリンゴは赤くなかったのか、それとも色あせてしまったのかがちょっと気になります。

「そんなことより、お母ちゃん、りんごはまだかい」

「はいはい、もう少しお待ちよ」

喜多川歌麿「行水」

出版:寛政年間(1789~1801年)後期

板元:近江屋

風に揺れる浴衣の下で、子供を行水させてやる母親の姿が描かれています。

はしゃぐ我が子をおさえながら体をぬぐう母親。手足に力の入っている表現が巧みです。

喜多川歌麿「五節句」

出版:18世紀(~1800年)

板元:和泉屋市兵衛

年中行事の五節句(1月1日お正月・3月3日桃の節句・5月5日端午の節句・7月7日七夕・9月9日菊の節句)を紹介するもので、それぞれの行事に込められた意味なども添えられています。

終わりに

今回は江戸時代の浮世絵に大きな影響を与えた喜多川歌麿の作品たちを紹介。どれも躍動感に富み、迫力に満ちたものでした。

蔦屋重三郎によって見出された歌麿ですが、寛政の改革を転機として二人は袂を分かってしまいます。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、二人の関係がどのように描かれていくのか、心して見守っていきましょう。