彰子の女房

馬中将の君(うまのちゅうじょうのきみ)

羽惟(うい)

藤原節子(ふじわらのせつこ)。源明子の姪(めい)。藤原彰子に女房として仕える。※NHK大河ドラマ「光る君へ」公式サイトより。

第32回放送「誰がために書く」から登場する馬中将の君(藤原節子)。

源明子(瀧内公美)の姪ということですが、どんな女性だったのでしょうか。

今回はそんな疑問に応えるため、馬中将の君こと藤原節子について調べてみました。

馬中将の君(藤原節子)の生い立ち

馬中将の君は天元5年(982年)、藤原相尹(すけまさ)と源高明四女(たかあきらの娘。四の君)との間に生まれました。

源明子も高明の娘ですから、馬中将の君は明子の姪に当たります。

実名は不詳。彼女を藤原「節子」と記した史料は見当たらず、恐らく大河ドラマの創作でしょう。

女房名である馬中将とは、父が就いていた官職・左馬頭(さまのかみ)に由来するものです。

父は藤原道隆ら中関白家と親しく、中宮であった藤原定子に仕えました。

正暦4年(994年)に五節の舞姫として出演したことが『枕草子』に記されています。

……舞姫は、相予の馬の頭の女、染殿の式部卿宮の上の御おとうと

の、四の君の御腹、十二にて、いとをかし。……※『枕草子』宮の五節いださせたまふに

もしかして、五節(せち)の舞姫を務めたことがあるから藤原「節(せつ)」子としたのでしょうか。

このまま順調な人生を歩むかと思いきや、やがて父は長徳の変(長徳2・996年)によって失脚してしまいました。

政権の移り変わりを悟った馬中将の君は、おばである明子の伝手を頼って、藤原彰子の女房へ転職します。

かつての政敵であった道長一派の軍門に下った経緯から、最初から彰子の女房としてデビューした紫式部らに対するわだかまりがあったのかも知れません。

『紫式部日記』に登場・1度目

そんな馬中将の君は『紫式部日記』において「むま(馬)の中将」と呼ばれ、本文中に2度登場します。

1度目は寛弘5年(1008年)10月1日。一条天皇が藤原道長の土御門第(つちみかどてい)へ行幸された時に随行しました。

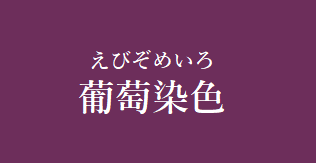

この時、他の女房たちがおしなべて蘇芳(すおう)色の上着を着ていた中、馬の中将の上着だけは葡萄染(えびぞめ)色であったと記されています。

紫式部は内心「お前、少しは空気読めよ。蘇芳色の上着はなかったのか?」と詰りたかったのかも知れません。

ちなみに蘇芳色とは黒みを帯びた赤紫色、対する葡萄染色とは赤みがかった薄紫を指しました。

言葉にすると、どっちも大して変わらない気がしますが、これがみんなで着ると違いが一目瞭然です。

日本人らしい同調圧力を感じながら、馬中将の君は気まずかったことでしょう。

ちなみに葡萄を「ぶどう」と読むようになったのは、江戸時代中期以降のことでした。

『紫式部日記』に登場・2度目

2度目は同じ寛弘5年(1008年)11月17日、出産を終えた彰子が里帰りから内裏へ戻る道中。

みんなで牛車に乗る際、紫式部と同乗することになったそうです。

その時、馬中将の君がそれはもう露骨に嫌がる態度をとったとか。

(しょうがないでしょう。嫌なのはお互い様だし、私が決めた訳じゃないのだから)

紫式部がそんな心情を日記に書いています。

やがて牛車が到着すると、馬中将の君は我先に下車して歩きだしました。よほど紫式部が嫌だったのでしょう。

しかし先頭きって歩いたはよいものの、足元の悪さと道の不案内で、その足どりがおぼつきません。

(まったく、みっともないったら……)

内心で失笑する紫式部ですが、

(かく言う自分も、後ろからはそう見られているのかも……)

と独り恥じ入るのでした。

『紫式部日記』以後

そんな事があってから十数年後の寛仁3年(1019年)。道長が出家した際に、馬中将の君は形見分けとして衣を賜ります。

袖のみぞ 乾く世もなき 水の音の

心細きに 我も泣かれて※『栄花物語』うたがひの巻

出家とは半ば俗世を離れて、あの世へ片足突っ込むようなもの。

これまで後ろ盾となってきた道長がいなくなったら私たちはどうなってしまうのか、さぞ不安だったことでしょう。

また『春記(しゅんき。実資孫・藤原資房の日記)』によれば長久元年(1040年)5月24日、馬中将の君(中将の典侍)の従者が内裏へ侵入。盗みを働いて捕らえられたこともありました。

主人である馬中将の君にもお咎めはあったのでしょうか。犯行に関与していた可能性も考えられます。

馬中将の君がいつ亡くなったか、また誰かと結婚したのかなどについてはよく分かっていません。

終わりに

今回は藤原彰子に仕えた女房の一人・馬中将の君(藤原節子)について紹介してきました。

紫式部とは仲が悪かったので、NHK大河ドラマ「光る君へ」でも悪役として描かれるのでしょう。

羽惟の好演に注目ですね!

※参考文献:

- 岡本梨奈『面白すぎて誰かに話したくなる 紫式部日記』リベラル社、2023年11月

コメント