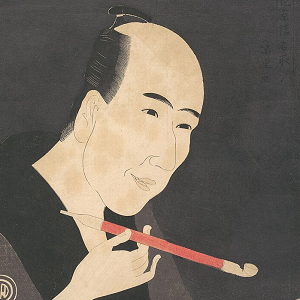

寛政3年(1891年)に書いた黄表紙『箱入娘面屋人魚(はこいりむすめ めんやにんぎょう)』などがご禁制に触れるとして、山東京伝(さんとう きょうでん)は手鎖(てじょう)50日の刑に処せられてしまいました。

一体これはどんな刑罰だったのでしょうか。

両手の自由を奪われ、食事や排泄も不自由に

手に鎖と書く通り、手鎖とは両手首を鎖で固定する刑罰です。

鎖はひょうたん型の鉄枠で、両手首をつなげるように固定させる形状となっていました。

これを着けられてしまうと両手の自由が利かず、食事や排泄にも事欠いたといいます。

刑期は罪の重さによって30日・50日・100日の3段階で科せられた(過怠手鎖)他、逃亡の可能性が低い未決囚や、過料が払い切れない者が一時的に受けることもありました(吟味中手鎖)。

自宅謹慎の場合は定期的に同心が来て、封印を解くなどの不正がないか検分したそうです。

30日と50日は5日に一度、100日は2日に一度検分しました。罪が重い分だけ、取扱いが厳しかったのでしょう。

手鎖の封印を勝手に解くとどうなる?

手鎖の封印を勝手に解いた場合、江戸初期では磔や死罪(斬首)になる者もいたと言います。

しかし時代が下るにつれて、刑期の延長(過怠手鎖は倍加、吟味中手鎖は100日追加)や過料(手鎖を外してやった者)で済むようになりました(※「御定書百箇条」)。

また手鎖に油などを塗って滑りをよくし、封印を解かずに手首を自由にすることは、しばしばあったそうです。

例えば30日・50日手鎖の際は同心が検分に来る日だけしおらしく手鎖を着けておき、残り4日は手首を休めていたのかも知れませんね(人によるでしょうが)。

手鎖は京伝のほか、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)が受けたことでも知られています(50日の過怠手鎖)。

終わりに

その後、手鎖は明治3年(1871年)の法改正で刑罰としては廃止され、被疑者に対する拷問や受刑者に対する処罰の道具として存続しました。

やがて明治12年(1879年)には拷問自体が(少なくとも公式には)廃止されたため、手鎖はその役目を終えることとなります。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、京伝の手鎖シーンがどのように描かれるのか、興味深いですね!

※歌麿が手鎖の刑を受けるのは、蔦重の死後≒大河ドラマ外となるでしょう。

※参考文献:

- 石井良助『江戸の刑罰』中公新書、1974年3月

- 大久保治男『江戸の犯罪と刑罰―残虐・江戸犯科帳十話―』高文堂出版社、1988年1月