寛政3年(1791年)の筆禍事件(身上半減)以後、地本問屋から書物問屋として事業を再建していった蔦重こと蔦屋重三郎。

それに対して、盟友の喜多川歌麿は退廃的な官能美を追求。当局の規制をかいくぐるため、なおも抵抗を続けました。

こうした戦略性の違いからか、蔦重と歌麿は次第に距離が生じていきます。

今回はそんな歌麿が晩年に手がけた美人画「五節句(ごせっく)」を鑑賞。その魅力を一緒に味わいましょう。

喜多川歌麿「五節句」とは

- 制作:18世紀(寛政年間後期)

- 板元:和泉屋市兵衛

- 構成:5枚続き

- 内容:年中行事の五節句を行う美女や子供たちを描く

五節句とは元三(1月1日)・桃の節句(3月3日)・端午の節句(5月5日)・七夕(7月7日)・重陽の節句(9月9日)の5つです。

それぞれの節句には解説が書き添えてあり、予備知識のない人でも絵を楽しめるようになっていました。

1月1日「元三」

正月日ハ年のはじめ、日のはじめ月のはしめなるゆへ、ミつのはじめという事にて元三とハいふなり、屠蘇の酒くむも疫病をはらふ寿なり、屠いほふるとよミて切たひらぐを云事、蘇ハよミがへるとよみてあやふきをのがるゝなり

※喜多川歌麿「五節句」より

【意訳】元日とは①1年の始め②1日の始め③1ヶ月の始め、という3つの始め(元)が重なるから元三(がんさん)と言う。この日はお屠蘇(とそ)を飲んで健康長寿を願う。屠(ほふる)とは病魔を退治する意味、蘇(よみがえる)とは危難を逃れる意味である。

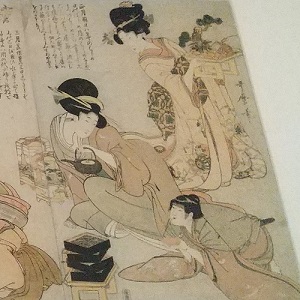

3月3日「桃の節句」

三月節供、昔ハ三日にかきらず上の日 日を用ひ水辺に出て遊事、唐士ハ周の代に始り、我朝ニて雄略天皇上日に水辺に御幸なりし事あり、歌に、あハれなりけふこそ桃の花盛り、上の日の日とたれかさためん

※喜多川歌麿「五節句」より

【意訳】三月の節句は、かつて3日だけでなく上日(じょうじつ。古代官吏の出勤日)に水辺で遊ぶことを言った。起源は古代中国の周王朝に始まり、やがて日本に伝わり、雄略天皇がこんな歌を詠まれている。

あわれなり 今日こそ桃の 花盛り

上の日(ひ)の日と 誰か定めん(見事なものだ。今日は桃の花盛りだと言うのに、出勤日だと誰が決めたのだろうか)

5月5日「端午の節句」

五月五日ハ端午と云、此日より帷子をきる、此節句ハ毒虫出て人の身を害するゆへ、粽ハ蛇のかたちにして、是を食し、禍なき事を表し、蓬・菖蒲を軒にふく事も邪気をさける術なり、けふといへハ蓬の若葉刈添て宮もワらやもあやめふくなり

※喜多川歌麿「五節句」より

【意訳】5月5日は端午の節句と言い、衣更えで帷子(かたびら。裏地のない1枚服)を着る。この時期は悪い虫が発生して病気をもたらすため、蛇の形に見立てた粽(ちまき)を食べて無病息災を願う。またヨモギやショウブを軒先に吊るすのも邪気を祓うためである。

今日と言えば 蓬の若葉 刈り添えて

宮もワラヤ(童か)も 菖蒲葺くなり(今日≒端午の節句では蓬や菖蒲を刈って来て、身分の貴賎なく屋根に吊るす)

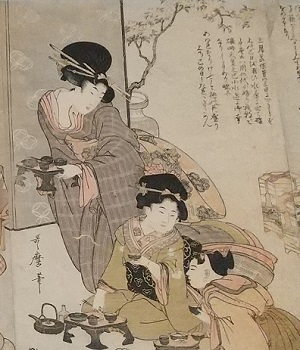

7月7日「七夕」

七月七日星を祭り女は縫針の道に巧ならん事を願る、是を乞巧祭といひ、万の供物をなす乞巧奠といふ、上ツ方ニハけふを式日とし給ふ、下々は中元を祝ふ、中ハ異国の仏説にて本朝神国の風儀にあらず

※喜多川歌麿「五節句」より

【意訳】7月7日は星を祀り、女性たちが裁縫の上達を祈る。これを乞巧祭(きっこうさい)と言い、供え物を乞巧奠(〜てん)と言う。上方ではこの日を式日(祭日)とし、下々(庶民or東国)では中元を祝う。しかし元は他国の習慣であり、神国日本の伝統ではない。

9月9日「重陽の節句」

九月九日を重陽とも菊の節供ともいふ、此日茱萸をさしはさ、登高の興などい事、唐土のならハしにて我御国にも禁中にて此業行ハる、又菊のきせ綿と云事、堂上方にありて、下に用ひざる事ゆへくはしくしるさず

※喜多川歌麿「五節句」より

【意訳】9月9日は重陽(ちょうよう)の節句とも菊の節句とも言う。唐土では、この日は茱萸(ぐみ)の枝を髪などに挿(さしはさ)み、高いところに登って楽しむという習慣がある。我が国においても皇室でこの行事が催されるという。また菊の着せ綿というイベントが上方にあるらしいが、庶民の我々にはよく分からない。

【オマケ】11月11日は特になし

これまで1月1日(元三)・3月3日(桃の節句)・5月5日(端午の節句)・7月7日(七夕)・9月9日(重陽の節句)と奇数の連続する日における節句を紹介してきましたが、11月11日については特にありません。

今回はこれ以上深入りしませんが、その理由についても調べてみたいですね。

終わりに

今回は喜多川歌麿「五節句」について紹介してきました。

どの場面でも、みんないきいきと季節のイベントを楽しんでいるようです。

歌麿の画風には女性や子供に対する優しい視線が盛り込まれており、200年の歳月を越えて人々を魅了してきました。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも、まだまだ魅力的な作品を描き続けてくれることでしょう。