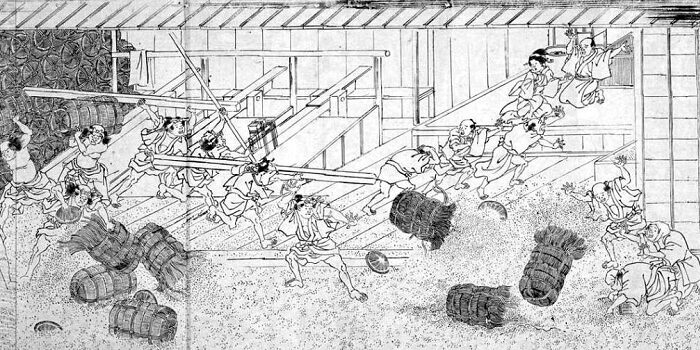

天明7年(1787年)5月、米価高騰による餓死者や自殺者が相次ぐ中、追い詰められた民衆が大挙して悪徳商人らを襲撃しました。

これが後世に伝わる「天明の打ちこわし」。わずか数日間で幕府の権威を根底から揺るがし、田沼政権を崩壊に追い込んだ歴史的大事件です。

今回はそんな天明の打ちこわしに臨んで対応を誤り、失脚してしまった町奉行・曲淵景漸(まがりぶち かげつぐ)を紹介。果たして彼は何者で、どんな生涯をたどったのでしょうか。

名奉行として知られたが……

曲淵景漸は享保10年(1725年)、曲淵景衡(かげひら)の子として、旗本の家に誕生しました。

兄に曲淵景福(かげとみ/かげよし)、子には曲淵景露(かげあき/けいろ)がおり、祖先には戦国武将の曲淵吉景(よしかげ。甲斐武田家臣)がいます。

寛保3年(1743年)に兄が亡くなったため、19歳で家督を継いだ景漸。寛延元年(1748年)に小姓組番士(こしょうくみばんし)を務めたのを皮切りに、小十人頭(こじゅうにんがしら)・目付(めつけ)と順調に出世していきました。

41歳となった明和2年(1765年)には大坂西町奉行に抜擢、甲斐守に叙せられます。

大坂で実績を積んでから明和6年(1769年)には江戸の北町奉行に就任、およそ18年にわたり江戸の治安維持に尽力したのです。

曲淵景漸は物わかりのよい名奉行として庶民から人気が高く、明和8年(1771年)には処刑された罪人の腑分け(司法解剖)を医師たちに見学させるなど、柔軟な姿勢を示しました。

この腑分けで杉田玄白・中川淳庵(じゅんあん)・前野良沢(りょうたく)らは人間の内臓をリアルに学び、西洋に対する日本医学の遅れを痛感したと言います。

また天明4年(1784年)に佐野政言(まさこと)が江戸城で刃傷沙汰を起こした際、事件の裁定や処分などを担当しました。

その後も江戸の米不足を解消しようと、大坂から江戸への米穀輸送にも尽力したそうです。

広がるデマと重い腰「天明の打ちこわし」

そんな曲淵景漸が失脚したのは「天明の打ちこわし」。幕府が米不足の対策を打ち出す中、配給を望む庶民たちを突っぱねた……という風説(デマ)が広がりました。

「米が買えない貧乏人は、麦でも食って耐えしのげ」

「かつて米がなくなった時は犬を食ったものだ。犬なら1匹7貫文(約42,000円)で買えるだろう。米が食えなければ犬を食えばよかろう」

「犬も高いと言うなら猫も食え。前の飢饉では猫1匹が3匁(もんめ。約7,500円)もしたが、此度はそこまで高くなかろう。つまり大して深刻な事態でもない」

……等々。こうした暴言に対して庶民たちが激昂して打ちこわしに決起した……と言われてきましたが、これらの発言には根拠がなく、飢餓と社会不安の中で自然発生してしまったのでしょう。

かくして5月20日から5月25日にかけて、江戸のほぼ全域で打ちこわしが勃発。参加者はおよそ5,000名と言われ、被害にあった商家は500軒余と言われます。

江戸じゅうが大混乱に陥る中、三奉行(寺社奉行・勘定奉行・町奉行)が協議して事態の収拾を図るも、曲淵景漸はなかなか重い腰を上げませんでした。

「日頃はボヤ騒ぎでも出ていくのに、これだけの大騒ぎを静観するとは、いかなる了見か」

責められて仕方なく出動したものの、打ちこわしの暴徒らに気おされて手が出せません。そこで長谷川平蔵(宣以)ら先手組頭が出動します。

失脚後も幕政に復帰

庶民たちも気がすんだのか、打ちこわしはやがて下火となっていきました。しかし曲淵景漸は対応の遅さを咎められ、西ノ丸留守居に降格されてしまいました。

それまでずっと名奉行として評価されてきたのに、一体何があったのでしょうか。何かの拍子にガラッと人格が変わってしまうとも考えにくいため、もしかしたら事情があったのかも知れませんね。

しかしこれまでの業績と能力については変わらず評価されており、田沼政権の崩壊後に老中となった松平定信から勘定奉行に抜擢されます。

幕政復帰後は棄捐令(きえんれい。過重債務に陥った旗本や御家人たちの救済法)の策定に携わるなど、寛政の改革においては経済・法律分野で活躍しました。

定信が失脚した後も留任し、寛政9年(1797年)に引退。そして寛政12年(1800年)に76歳で世を去ったということです。

終わりに

天明の打ちこわしで、江戸の治安対策に奔走する

曲淵景漸(まがりぶち・かげつぐ)江戸の北町奉行として庶民の人気が高かった。度重なる天災で、米の値段が高騰し、民衆が不満を募らせる中、田沼意次(渡辺 謙)に、市中の治安のためある提案をするが…。

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

今回は江戸の町奉行として活躍するも、天明の打ちこわしで失脚してしまう曲淵景漸について、その生涯をたどってきました。

果たして大河ドラマでは、どのような人物に描かれるのでしょうか。

<平田広明さん コメント>

曲淵景漸 役をやらせて頂く事になりました平田広明と申します。大河ドラマへの出演は二度目ですが、お話を頂いた時の緊張は相変わらずでした。台本を頂戴し読み始め、まず名前が難しい!何故かまた緊張が走ります。衣装合わせに行き、撮影中のスタジオで皆さんが衣装を着こなし、 かつらの似合っている姿を見てまたまた緊張しました。 そして前回よりも台詞(せりふ)が多く、またまた… 撮影の日まで、緊張との闘いの日々が続きます。

※NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」公式サイトより。

第32回放送「新之助の義」でのお披露目、そして平田広明の熱演が楽しみですね!

※参考文献:

- 丹野顯『江戸の名奉行 人物・事績・仕置きのすべて』新人物往来社、2008年9月