江戸っ子の洒落気や穿ちを五七五七七の三十一文字で巧みに詠み上げる狂歌。

天明期(1781~1789年)には江戸で狂歌が大流行し、中でも三大家・四天王がインフルエンサーとして活躍しました。

今回は『古今狂歌袋』より、三大家と四天王が詠んだ狂歌を紹介。果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」にも登場するでしょうか。

天明狂歌の三大家・四天王の顔ぶれ

まずは天明狂歌の三大家・四天王について、その顔ぶれを確認したいと思います。

天明狂歌の三大家

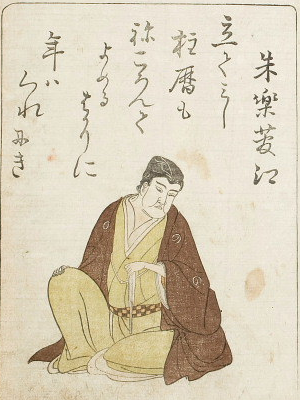

- 朱楽菅江(あけら かんこう)

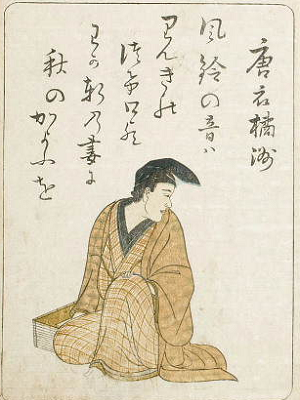

- 唐衣橘洲(からごろも きっしゅう)

- 四方赤良(よもの あから)

天明狂歌の四天王

- 鹿津部真顔(しかつべの まがお)

- 頭光(つむりの ひかる)

- 馬場金埒(ばばの きんらち)

- 宿屋飯盛(やどやの めしもり)

※それぞれ50音順です。

それではさっそく、それぞれの狂歌を見ていきましょう。

時の流れは早いなぁ……朱楽菅江

立てミし 柱暦も 祢ころんて(立てて見し 柱暦も 寝転んで)

よめるは可りに 年ハくれ丹き(読めるばかりに 年は暮れにき)

【歌意】正月は柱にかけたカレンダーの最上部を立って見ていたが、12月は寝転んでも読めるほど低いにある。年が暮れるのは早いもんだ。

柱暦(はしらごよみ)とは、柱にかけて読むカレンダー。日めくりや月めくりじゃないんですね。

ずっと寝転んでいたら、いつの間にやら十二月。こんな調子で、人生も終わってしまうのでしょうか。

夫婦関係の危機?唐衣橘洲

風鈴の 音ハ里んきの 津け口か(風鈴の 音は悋気の 告げ口か)

わ可軒乃妻尓 秋のかよふを(我が軒の妻に 秋の通うを)

【歌意】風鈴がリンリンと鳴るのは、悋気(りんき)持ちの妻へ告げ口しているのか。我が家の軒端(つま)に、秋風が吹いている=夫婦仲が冷え込んでいる≒妻の元に、誰か男が通っているようだ。

そこまで夫婦仲の冷え込みを感じているなら、関係修復に努めるか、あるいは離縁に向けて準備を進めるかした方がいいかも知れません。

風鈴の音が、心なしか寂しく響きます。

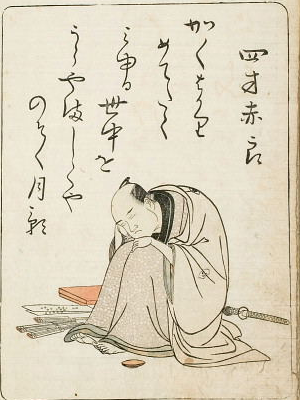

めでたくもない世の中こそ……四方赤良

かくはかり めてたくミゆる 世中を(かくばかり めでたく見ゆる 世の中を)

うらやましくや のそく月影(羨ましくや のぞく月影)

【歌意】こんなにめでたく見える世の中を、お月様が羨ましそうに雲の陰からのぞき込んでいるかもね……んな訳ないだろ?

世の中とかくロクなもんじゃありませんが、せめて「めでたく見せる」ことで、少しは状況が好転するかも知れません。

さぁめでたいめでたい。『古今狂歌袋』の大トリを務める一首でした。

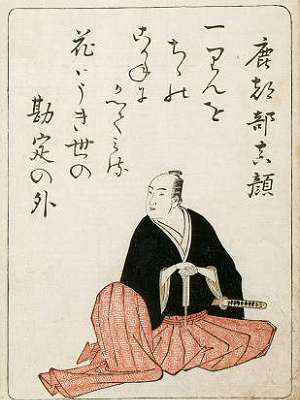

遊女を身請け?鹿津部真顔

一里んを ちゝの古金尓 可へて三る(一輪を 千々の黄金に 換えてみる)

花ハうき世の 勘定の外(花は浮世の 勘定の外)

【歌意】一輪の花を大金で買った(遊女を身請けした)。吉原の花代は、本当に浮世離れしているものだ。

一度大金を払って遊女を身請けするのと、ちょくちょく吉原へ遊びにいく花代と、どっちがコスパ的によいのでしょうか。

何かとしかめっ面で真顔な先生が、どんな顔で遊女を身請けしたのか、気になりますね。

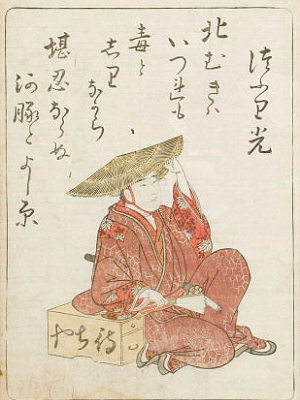

やめられない、とまらない……頭光

北むきハ いつれも毒と 志里な可ら(北向きは いずれも毒と 知りながら)

堪忍奈らぬ 河豚とよし原(堪忍ならぬ 河豚と吉原)

【歌意】北向き(女遊び。僧侶の隠語)はどんな言い訳をしても毒だと知っている。しかし河豚と吉原遊び(北国遊び)はどうしても我慢できないんだ。

毒だからこそ試したくなる、危ないからこそ挑みたくなる。そんな酔狂な手合いは、枚挙にいとまがありません。

吉原は江戸市中より北にあったため、北国などとも呼ばれました。

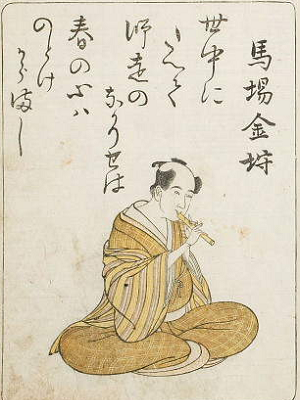

年末なんてなけりゃいいのに……馬場金埒

世中に たえて師走の 奈可りせは(世中に たえて師走の なかりせば)

春の心ハ のとけ可ら満し(春の心は のどけからまし)

【歌意】この世から師走の忙しささえなくなれば、お正月はどれほど心安らかに迎えられるだろうね。

お正月の何が嫌かって、年末の準備が大変なことを挙げる方は少なくないでしょう。

しかし師走を除いて1年が11ヶ月になったら、今度は霜月(11月)が槍玉に上げられそうですね。

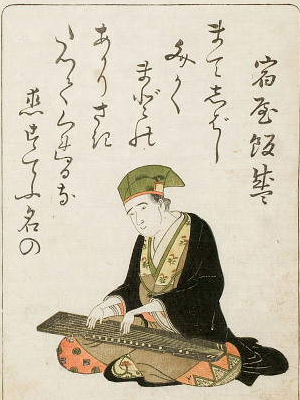

のぞき見しないで!宿屋飯盛

まて志ばし 文可くまどの あ可りさ記(待てしばし 文書く窓の 明かり先)

たつてくれる奈 恋寿てふ名の(立ってくれるな 恋すちょう名の)

【歌意】ちょっと待って。窓の明かり先に立って、書いている手紙をのぞかないでくれ。私が恋しているという噂が立ってほしくないんだ。

もしかして、フリですか?と聞かずにはいられないようなベタさですね。それが恋というものなのでしょうか。

しかしその慌てようでは「ものや思ふと 人の問ふまで」時間の問題ですね。

終わりに

今回は『古今狂歌袋』に詠まれた天明狂歌三大家&四天王の作品を紹介してきました。

皆さんは、どれか気に入ったものはありますか?

果たしてこれらの狂歌が劇中で詠まれる機会があるのか、残り約半年も楽しみに見守っていきましょう。