京急線「逗子・葉山駅」のすぐ近く、田越川(たごえがわ)のほとりを歩いていたら、1本の高札が目につきました。

何だろう?と近寄って見たところ、どうやら何かの史跡みたいです。

現地は鉄パイプの柵に囲まれ、草ぼうぼうだったので、さびれた駐車場くらいに思っていました。

高札には「三浦胤義遺孤碑(みうら たねよし いこひ)」の文字。果たして、どんないわれがあるのでしょうか。

胤義の遺児たちがたどった末路

草を踏み分け、石枕(車止。やっぱり駐車場として利用している模様)をまたぐと、一基の立派な石碑が鎮座しています。

その碑面には「忠臣三浦胤義遺孤碑」そして「上泉徳彌謹書」の文字。裏面に回り込むのは又の機会にしましょう。

忠臣とは承久の乱(承久3・1221年)に際して、三浦胤義が後鳥羽上皇へ与したことを示しています。

遺孤とは遺児と孤児を合わせた表現でしょう。

そのかたわらに立てられた看板には、このような記述がありました。

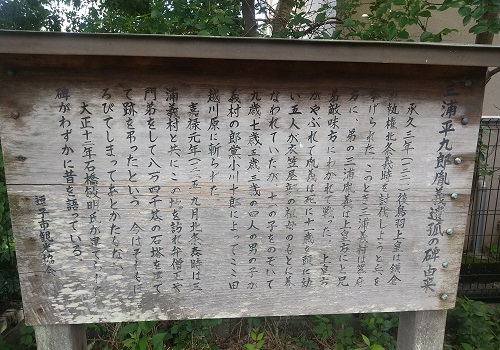

三浦平九郎胤義遺孤の碑 由来

承久三年(一ニニ一)後鳥羽上皇は鎌倉の執権北条義時を討伐しようと兵を挙げられた。このとき三浦義村は幕府方に、弟の三浦胤義は上皇方にと兄弟敵味方にわかれて戦った。上皇方がやぶれて胤義は死に十一歳を頭に幼い五人が衣笠屋部の祖母のもとに養われていたが、十一の子をのぞいて九歳、七歳、五歳、三歳の四人の男の子が義村の郎黨小川十郎によってここ田越川原に斬られた。

嘉禄元年(一ニニ五)九月北条泰時は三浦義村と共にこの地を訪れ弁僧正やその門弟をして八万四千基の石塔を建てて跡を弔ったという。今はそれもほろびてしまってあとかたもない。

大正十二年石橋敏明氏が建てられた碑がわずかに昔を語っている。

逗子市観光協会

また、入り口の高札も読んでみましょう。

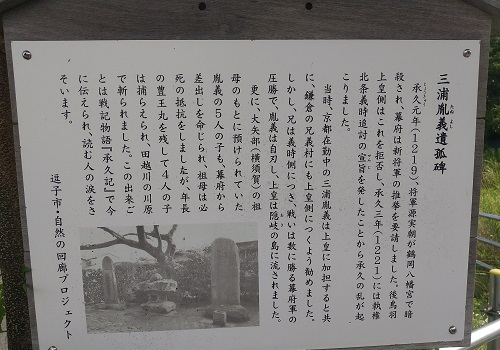

三浦胤義遺孤碑

承久元年(1219)、将軍源実朝が鶴岡八幡宮で暗殺され、幕府は新将軍の推挙を要請しました。後鳥羽上皇側はこれを拒否し、承久三年(1221年)には執権北条義時追討の宣旨を発したことから承久の乱が起こりました。

当時、京都在勤中の三浦胤義は上皇に加担すると共に、鎌倉の兄義村にも上皇側につくよう勧めました。しかし、兄は幕府側につき、戦いは数に勝る幕府軍の圧勝で、胤義は自刃し、上皇は隠岐の島へ流されました。

更に、大矢部(横須賀)の祖母のもとに預けられていた胤義の5人の子も、幕府から差出しを命じられ、祖母は必死の抵抗をしましたが、年長の豊王丸を残して4人の子は捕らえられ、田越川の川原で斬られました。この出来ごとは戦記物語『承久記』で今に伝えられ、読む人の涙をさそいます。

逗子市・自然の回廊プロジェクト

この地で胤義の子供たちが斬られ、その霊を弔うために8万4千基もの石塔が供養されたということです。

せっかくなので、高札で言及されている『承久記』の記述も読んでみましょう。

胤義子供斬らるる事

……はうぐわん(判官)たねよし(胤義)がこども(子供)、十一九七五三(11歳・9歳・7歳・5歳・3歳)になる五にんあり。やひと(矢部)のうば(姥)のもとに、やしなひおきたる(養い置きたる)を、ごんだいふ(権大夫)、をがはの十らう(小川十郎)をつかひ(使者)にたて、みな(皆)めされけり。あま(尼)もちから(力)およばず。こんど(今度)よのみだれ(世の乱れ)、ひとへにたねよし(胤義)がしわざなり、をしみ(惜しみ)たてまつる(奉る)におよばず(及ばず)とて、十一になるひとり(一人)をばかくして(隠して)、おとと(弟)九七五三をいだしけるこそふびん(不憫)なれ。をがはの十らう(小川十郎)、せめてえうち(幼稚)なるをこそをしみ(惜しみ)もしたまはめ(給わめ)、せいじん(成人)のものをとどめたまふ(留め給う)ことしかる(然る)べからざるよし(由)せめ(責め)ければ、こあまうへ(小尼上)たちいでて、てをすりていはれけるは、のたまふ(宣う)ところはことわり(理)なり、されども五三のものは、しやうじ(生死)をしらざれば、あきれたるがごとし、なまじひに十一までそだて、みめかたち(見目形)もすぐれたり、ただこのことをしゆごどの(守護殿)へまをし(申し)たまへ、五にんながらきらるる(斬らるる)ならば、七十になるあま、なにか(何か)いのちのをしかるべき(命の惜しかるべき)といひければ、をがは(小川)なさけあるものにて、ゆるしてけり。四にんのめのと(乳母)たふれふして(倒れ伏して)、てんにあふぎ(天に仰ぎ)かなしみける。ほうげん(保元)のむかし、ためよし(為義)のえうち(幼稚)のこどもきられけん(斬られけん)こと、おもひいだされ(思い出され)けり。さてあるまじきことなればくびをかく(首を掻く)……

※『承久記』下巻「胤義子供斬らるる事」より

http://www.kikuchi2.com/chusei/jokyu02.html

【意訳】胤義には11歳・9歳・7歳・5歳・3歳と5人の子供がいた。この子らは矢部の老婆に養われていたが、北条義時(右京権大夫)は全員召し捕るよう小川十郎(おがわの じゅうろう)に命じた。

老婆は子供たちを守り切れないと覚悟して、せめて11歳の豊王丸(とよおうまる)だけでも助けようと、残り4人の子たちを差し出そうとする。

小川十郎は「まだ幼い者ならともかく、大きくなった者を見逃せるはずもなかろう」と責め立てた。

老婆は手をすり合わせながら「おっしゃることはごもっともです。しかし幼い子らはまだ生死(殺される恐怖)をよく知りません。11歳まで育て上げた豊王丸は見目形もすぐれており、殺すにはあまりに惜しいものです」と答える。

加えて老婆は「守護殿へお伝えくだされ。子供たちが5人全員斬られてしまったら、この70歳になる尼は何を望みに生きればよいのでしょうか」と訴えた。

これを聞いて哀れに思った小川十郎は、老婆の願いを聞いて豊王丸だけは見逃すことにする。しかし下4人の乳母たちは、ショックで倒れ込み、天を仰いで嘆き悲しんだ。

かつて保元の乱において、源為義(ためよし)の幼い子供たちが源義朝(よしとも)に斬られた故事が思い出される。

こうして4人の子供たちは、首を掻き切られたのであった。

「三浦胤義遺孤碑」関連人物

三浦胤義の身内

- 矢部の姥(やひとのうば) 仁平2年(1152年)生~没年不詳

- 豊王丸(とよおうまる) 建暦元年(1211年)生~宝治元年(1247年)没 享年37歳

- 次男 建暦3年(1213年)生~承久3年(1221年)没 享年9歳

- 三男 建保3年(1215年)生~承久3年(1221年)没 享年7歳

- 四男 建保5年(1217年)生~承久3年(1221年)没 享年5歳

- 五男 承久元年(1219年)生~承久3年(1221年)没 享年3歳

- 乳母たち

幕府方の人物

- 権大夫(ごんのたいふ。北条義時)

- 小川十郎(おがわの じゅうろう)

- 北条泰時(義時嫡男)

- 三浦義村(胤義の実兄)

- 弁僧正(べんのそうじょう。不詳)

矢部の姥(やひとのうば)

仁平2年(1152年)生~没年不詳

祖母というが、詳細は不明。年齢差を考えると、胤義の祖母ではなく子供たちから見た祖母と考えるのが自然であろう。

矢部(大矢部。現在の横須賀市中央部)に住んでいたためこのように呼ばれた。

生年は文中「七十になるあま」から逆算している。

豊王丸(とよおうまる。三浦義有)

建暦元年(1211年)生~宝治元年(1247年)没 享年37歳

元服して三浦義有(よしあり)と称する。別名は平判官太郎左衛門尉(たいらのほうがん たろうさゑもんのじょう)。亡き父・胤義の判官を襲名した。

のち宝治合戦(三浦氏と安達氏の権力抗争)に敗れて討死(または自害)。

一族には三浦次郎高義(たかよし)・三浦四郎胤泰(たねやす)・三浦次郎(高義とは別人)がいる(いずれも宝治合戦で討死または自害)。

次男~五男

幼名・生母ともに不詳。いずれにしても矢部の姥が愛情をかけて育てたことは間違いなかろう。

ただし小川十郎とのやりとりを考えると、最も見逃される可能性が高い五男は庶子(優先的に見捨てる要員)であった可能性も。

乳母たち

豊王丸の助命が決定した際、残り「四にんのめのとたふれふして」……とあることから、豊王丸とそれ以外の子たちは、それぞれ別々の乳母がいたものと考えられる。

4人それぞれに1人ずついたのか、4人を1人あるいは複数名(2~3人)で世話していたのかは不明。

小川十郎(おがわの じゅうろう)

生没年不詳

三浦義村の郎党と伝わるが、『承久記』では義時から直接小川十郎に指令が下っているように見える。

出自など、このエピソード以外での活動は不明。

「三浦胤義遺孤碑」関連略年表

- 建暦元年(1211年) 豊王丸が誕生する

- 建暦3年(1213年) 次男が誕生する

- 建保3年(1215年) 三男が誕生する

- 建保5年(1217年) 四男が誕生する

- 承久元年(1219年) 五男が誕生する

- 承久3年(1221年) 承久の乱が勃発する

⇒三浦胤義が敗死(自害)

⇒次男~五男が小川十郎に斬られる - 元仁元年(1224年) 北条義時が没する

- 嘉禄元年(1225年) 北条泰時と三浦義村が子供らを供養する

⇒8万4千基の石塔が建てられる - 大正12年(1923年) 石橋敏明が石碑を建立する

終わりに

今回は承久の乱で敗死した三浦胤義の遺児たちがたどった悲劇の舞台を紹介しました。

殺されてしまった弟たちが気の毒であるのはもちろんですが、生かされた豊王丸にしても、その胸中は複雑だったことでしょう。

彼らを憐れんだ北条泰時らが8万4千基もの石塔を建立するも、7百年の歳月により朽ち果ててしまいました。

※もし本当に84,000もの石塔を建立していたら、さぞ壮観だったでしょうね。

今ではひっそりと石碑と高札がたたずむのみですが、お近くを通られましたら、往時に思いを馳せてみるのもよいかと思います。