血で血を洗い、生き馬の目を抜く戦国乱世にあって、裏切りは日常茶飯事でした。

しかし節操なく裏切りを繰り返せば、誰からも信用されなくなります。また一度でも裏切った者は、今後も裏切りかねないと警戒されてしまうでしょう。

今回は甲斐武田家に仕えた秋山万可斎(あきやま まんかさい)を紹介。果たして彼がどんな人物で、どんな生涯をたどったのかを見てみたいと思います。

武田家二代に仕えるも……

秋山万可斎は生年不詳、元は尾張国(愛知県西部)の牢人で、小牧新兵衛(こまき しんべゑ)と称していました。その苗字(名乗り?)が示すように、現代の愛知県小牧市あたりの出身だったのでしょう。

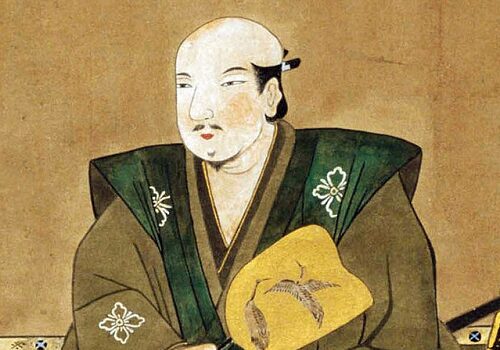

武田信玄(晴信)に仕官すると秋山の苗字を与えられ、諏訪御料人(すわごりょうにん。信玄側室で勝頼生母)の侍女を娶りました。この待遇から、かなり重用されていたことがわかります。

武田家では美濃国(岐阜県南部)の国人・遠山氏との連絡役を務め、武田領の西国境を防衛する上で大きな役割を担いました。

元亀4年(1573年)に信玄が没した後、武田勝頼(諏訪四郎)が家督を継いだ後も変わらず重用され、子の秋山昌成(まさなり/まさしげ。摂津守)や孫の秋山内記(ないき。昌成の子)もまた勝頼の有力な側近となります。

しかし天正10年(1582年)3月に織田信長が武田領へ侵攻すると、秋山一族は小山田信茂(おやまだ のぶしげ)と共に勝頼を見限りました。

そして信長に仕官を願い出るも許されず、古府中(山梨県甲府市)で処刑されたのでした。別行動をとっていた孫の秋山内記は信濃国高遠(長野県伊那市)で処刑されています。

秋山万可斎・基本データ

- 生没:生年不詳~天正10年(1582年)3月没

- 改名:小牧新兵衛、秋山十郎兵衛、秋山万可斎

- 出身:尾張国(小牧か)

- 主君:不明(牢人)⇒武田信玄・武田勝頼⇒織田信長?

- 死因:古府中にて処刑

- 妻妾:諏訪御料人の侍女(出自等不詳)

- 子孫:秋山昌成(子)、秋山内記(孫)

秋山万可斎・略年表

- 時期不詳 出生

- 時期不詳 武田信玄に仕官する

- 時期不詳 秋山の苗字を賜り、諏訪御料人の侍女を娶る

- 永禄7年(1564年) 美濃遠山氏への使者を務める

- 元亀元年(1570年) 織田との対立により、たびたび遠山氏への使者を務める

※これ以前に秋山内記が誕生か(処刑時点で官途名を称している≒元服している≒13歳以上と考えられる) - 元亀4年(1573年) 武田信玄が没し、武田勝頼に仕える

- 天正7年(1579年) 秋山昌成が摂津守を称する

- 天正10年(1582年) 織田の侵攻に際して勝頼から離反、信長に処刑される

終わりに

今回は一族三代で武田家二代に仕えながら、裏切りによって非業の末路をたどった秋山万可斎の生涯を駆け足でたどってきました。

裏切りが横行していた戦国時代だからこそ、裏切りに対しては厳しい目を向けられたようです。

特に小山田信茂や秋山万可斎といった日頃から厚遇を受けていながら裏切った者については、尚更でした。

ところで秋山昌成は、江戸時代に武田牢人の由緒を主張する者たちによって多くの偽文書が作られたと言います。当時は仕官を求める自称子孫たちが、あちこちにはびこっていたのでしょう。

裏切り者の末裔と自称したところで、一体何の得があるのか分かりませんが、牢人たちからはある意味で人気があったようです。

果たして秋山万可斎の(本当の)末裔は、どこかに生き延びているのでしょうか。

※参考文献:

- 柴辻俊六ら編『武田勝頼のすべて』新人物往来社、2007年1月

- 柴辻俊六ら編『武田氏家臣団人名辞典』東京堂出版、2015年5月