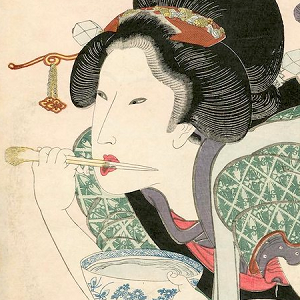

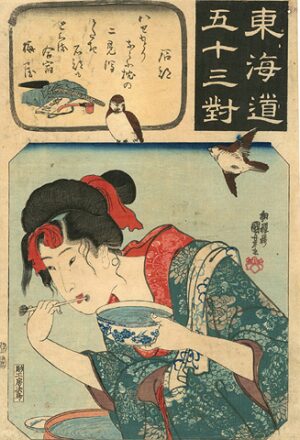

以前に「芸能人は、歯が命」というCMがありましたが、歯がキレイだと好印象ですよね。

そんな価値観はいつの時代も共通していたのか、粋(≒洗練されたライフスタイル)を信条としていた江戸っ子たちも、歯みがきには気合いを入れていました。

今回はそんな江戸っ子たちが何を使って歯をみがいていたのか、紹介したいと思います。

歯みがき粉はどうやって作る?

日本に歯みがき粉がもたらされたのは、江戸時代初期の寛永20年(1643年)。江戸の丁子屋喜左衛門(ちょうじや きざゑもん)が長崎の出島で外国人から製法を教わったそうです。

江戸っ子御用達!歯みがき粉の作り方

材料:

一、房州砂(ぼうしゅうずな)

一、胡椒(コショウ)

一、唐辛子(トウガラシ)

一、薄荷(ハッカ)

※いずれも適量。

作り方:

房州砂をよくすりつぶし、他の材料をよく混ぜ合わせて出来上がり。コショウとトウガラシで歯肉に刺激を加え、ハッカでさっぱりしそうですね。

房州砂とは現代の千葉県館山市北条あたりで産出されるきめ細かな磨き砂で、その成分は火山ガラスとなっています。

これで歯をみがいてからうがいをすると、口の中がさっぱりすると好まれました。

ただし火山ガラスは粒が小さくても非常に硬いことから、あまり磨きすぎると歯がすり減ってしまうので要注意です。

丁子屋の他にも多くの業者が歯みがき粉を売り出すようになり、化政期(19世紀初頭)には100種類以上もの歯みがき粉が売られていました。

龍脳(ボルネオール)や丁子(クローブ)、桂心(シナモン)などの薬効成分を加えたり、紅色に染めたりなどの工夫がなされたと言います。

歯ブラシはどうやって作る?

現代のような形の歯ブラシが日本に入ってきたのは、明治時代以降。江戸時代には、歯ブラシの代わりに房楊枝(ふさようじ)を使っていました。

房楊枝とは柳の枝を適当な長さに切り、その片方を打ち砕いて繊維をほぐし、それをブラシのように使ったのです。

こう言うと誰でも簡単に作れそうですが、いざ作ってみようとすると、力加減が難しくてなかなか房状になってくれません。

そこで房楊枝を専門に製造・販売する業者が登場。歯みがき粉と一緒に江戸っ子御用達アイテムとなりました。

房楊枝の価格は一本16文(約150~750円)ほど。耐久性はそれほど高くないため、しばしば買い替えていたようです。ちなみに歯みがき粉もおおむね16文ほどだったと言います。

歯みがき粉や房楊枝が買えない!そんな時は?

かくして江戸っ子たちは、暇さえあればせっせと歯をみがいたようですが、その出費は意外とバカになりません。

歯みがき粉が一袋10回分(朝夕みがけば5日分)、房楊枝が一本10日(朝夕みがけば20回)で買い替えとした場合、一ヶ月(30日)の歯みがき代はこのようになります。

歯みがき粉:16文(5日)×6袋=96文

房楊枝:16文(10日)×3本=48文

合計144文/月で、現代の価値に直すとおおむね1,350~6,750円。間をとって約4,000円としましょうか。

オシャレのためにそこまでカネを使ってられないよ、という人もいたはずです。

そもそも歯みがき粉や房楊枝が普及するより前は、どのように歯をみがいていたのでしょうか。

彼らは指に塩や、米糠(こめぬか)を焼いたものをつけて歯をみがいていたと言います。

現代でも「塩の成分が歯肉を刺激して歯周病予防になる」旨を謳った歯みがき粉が市販されているように、相応の効果はあったのでしょう。

焼いた米糠については実際に薬効があったのか、興味深いところです。現代でもナスを黒焼きにした歯みがき粉が市販されているように、何かしらの効き目があったものと思われます。

終わりに

今回は江戸時代の歯みがき事情について紹介してきました。

とかく身だしなみに気を遣うのが江戸っ子の身上ですから、歯がキレイか否かで個人に対する評価も大きく変わったことでしょう。

当時は老いも若きも喫煙率が高かったようですから、マメに歯をみがかないと、ヤニですぐ汚れてしまいそうですね。

※参考文献:

- 笹間良彦『大江戸復元図鑑〈庶民編〉』遊子館、2003年11月