江戸時代を代表する浮世絵師の一人・葛飾北斎(かつしか ほくさい)。

6歳で絵を描き始めてから90歳で世を去るまで、ひたすら絵筆をとり続けたその執念に、現代の私たちも胸を打たれるものです。

そんな北斎ですが、彼の名前は北斎だけではありませんでした。

生涯において実に30を超える名前を使い分けたとも言われています。

そこで今回は、葛飾北斎が生涯を通して使い分けた名前の一部を紹介しましょう。

幼少期は諸説あり

葛飾北斎は宝暦10年(1760年)9月23日に誕生したとされています。蔦屋重三郎より10歳年少ですね。

北斎の出自については諸説あり、川村氏とも中島氏(養子入りした?)とも言われています。

幼名についても時太郎とか時次郎(または時二郎)と言われ、後に鉄蔵と改めました。

こうした諸説を仮にまとめますと、生まれた時は川村時太郎、やがて幕府御用の鏡師であった中島伊勢(なかじま いせ)へ養子入り。中島時次郎(既に長男がいた?)あるいは中島鉄蔵と改名したのかも知れません。

ちなみに養子入りは4歳となった宝暦13年(1763年)。やがて明和2年(1765年)に6歳で絵を描き始めたそうです。

もう少し成長すると貸本屋へ丁稚奉公していたと言いますが、こちらは根拠のあやしい俗説とされているとか。

NHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、蔦屋重三郎の弟分?である唐丸がそんな感じです。

オリジナルキャラと思っていましたが、後に北斎となるのでしょうか(劇中では礒田湖龍斎の絵を、本人が分からないくらい精巧に模写していますし……)。

浮世絵師としてデビュー

話を戻して19歳となった中島鉄蔵は、安永7年(1778年)に勝川春章へ弟子入りし、勝川春朗(しゅんろう)の名をもらいました。

そんな勝川春朗が浮世絵師としてデビューしたのは、20歳を迎えた安永8年(1779年)。処女作として「四代目岩井半四郎 かしく」などを発表します。

かくして浮世絵師となった勝川春朗は寛政6年(1794年)までの約15年間を過ごしました。

しかし寛政5年(1793年)には叢(むぐら)春朗という名を用いており、勝川派からの離脱を図った可能性があります。

他にも群馬亭(ぐんばてい)という名前もあり、色々な意味で揺れていたのかも知れません。

やがて36歳となった寛政7年(1795年)から宗理(そうり)と改名。これは琳派の領袖であった俵屋宗理を襲名したのでしょうか。

改名から文化元年(1805年)の約10年間は宗理の名前で活動。他にも様々な名前を使い分けました。

- 百琳宗理(ひゃくりん~)

- 北斎宗理

- 宗理改北斎(~あらため~)

- 北斎辰政(ときまさ)

- 不染居北斎(ふせんきょ~)

- 画狂人北斎(がきょうじん~)

- 九々蜃北斎(くくみずち~、くくしん~)

- 可候(かこう、べくそうろう)

※読み方は諸説あります。

この頃から、ちょくちょく北斎の名が顔を出していますね。

いわゆる宗理時代の画風は楚々とした美女画に代表されるような、じっとりとした肉筆の空気感が特徴でした。

お待たせ!?ついに葛飾北斎となる

そして文化2年(1806年)から文化6年(1809年)の約4年間、ついに北斎は北斎となった(何のこっちゃ)のです。

この時期の北斎は漢画の影響を強く受けており、墨の濃淡だけでなく画線の主張が強い大胆な作風が特徴でした。

他にも錦袋舎(きんたいしゃ)や雷震(らいしん)といった画号も用いていたようです。

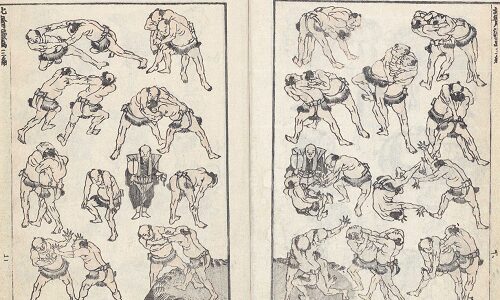

続いて文化7年(1810年)~文政2年(1819年)に名乗ったのは戴斗(たいと)。これは北斗七星を戴(いただ)く意味で、どこまでも画道の高みを目指そうと志しを新たにしたのでしょう。この時期にはかの『北斎漫画』などを描いています。

また文政3年(1820年)から天保4年(1833年)にかけては為一(いいつ)と称し、前北斎為一(さきのほくさい~)・不染居為一(ふせんきょ~)などのバリエーションもありました。

他にも月癡老人(げっちろうじん)、癡は痴と同義であり、何か自嘲的な響きを感じます。

そして『富嶽百景』を手がけた最晩年は画狂老人卍(がきょうろうじん・まんじ)とか卍などと名乗りました。

また一時期に三浦屋八衛門(みうらや はちゑもん)または土持仁八郎(つちもち にはちろう)と名乗って浦賀辺りに潜伏していたそうですが、一体何があったのでしょうね。

エピローグ

そして嘉永2年(1849年)、北斎は90歳で生涯に幕を下ろしました。

最期の作品は『富士越龍図』と言われますが、その一部または大半を娘の葛飾応為(おうい。お栄)が手がけたとも言われています。

生涯におよそ34,000もの作品を遺した葛飾北斎。その作品は海を越えてヨーロッパにジャポニスム(日本趣味)ブームを加速させ、洋の東西を問わず人々に感銘を与えました。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、葛飾北斎がいくつの名前を使い分けるのでしょうか。これから楽しみですね!

※参考文献:

- 鈴木重三 編『葛飾北斎伝』岩波文庫、1999年

- 永田生慈『葛飾北斎』吉川弘文館、2000年

コメント