MOA美術館(静岡県熱海市)にて令和7年(2025年)7月25日(金)〜9月9日(火)開催の

「蔦重の眼〜歌麿・写楽と浮世絵黄金時代」

を見学してきました。

今回は、当日の所感などを紹介します。

展示の概要

吉原者から身を起こして江戸の出版界へ乗り込み、ついには当代随一の利き者・メディア王となった蔦重こと蔦屋重三郎。

その眼は常に新時代を切り拓く才覚を見出し、喜多川歌麿や東洲斎写楽などを世に送り出すのでした。

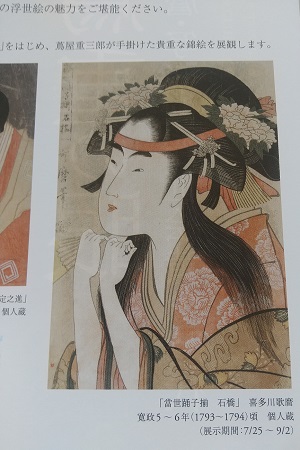

本展では喜多川歌麿はじめ、東洲斎写楽やそのライバルたち、また先駆者たちの作品が惜しみなく公開されています。

中には歌麿「當世踊子揃 石橋(しゃっきょう)」のように世界で1点しか現存していない(※)作品もあり、一見の価値はあるでしょう。

(※)浮世絵は多色刷り版画であるため、もし版木が1枚でもなくなれば、もう同じものは作れません。

清流濁流の田沼時代から一転、寛政の改革にともなう表現規制をかいくぐり、まさに黄金時代を築き上げたのでした。

ほか鳥居清長、歌川豊国、葛飾北斎らの名作も勢揃い。爛熟していく江戸文化の精華を実感できるでしょう。

歌麿が起こした美人大首絵ブーム

喜多川歌麿と言えば蔦屋耕書堂から多くの作品を出していますが、彼が嚆矢となった大首絵ブームにつれて、他の板元からも出すようになりました。

また他の浮世絵師も次々と大首絵を出すようになり、ここに蔦重の先見性がうかがえます。

やがて寛政の改革が始まると、大首絵に女性の名前を入れてはならないというお触れが出されるなど、出版規制が進みました。

そんな中でも判じ絵など、様々な抵抗が模索されたそうです。

黄金時代の浮世絵師たち

歌麿が大首絵ブームを牽引し、後世の浮世絵師たちにも影響を与える中で、ベテラン絵師たちも負けてはいませんでした。

美人画界の先達である鳥居清長や鳥文斎栄之(ちょうぶんさい えいし)らは一貫して全身画を描き、インパクト重視の大首絵とは一線を画しています。

これは蔦重と出版界を二分していた西村屋与八と、一種の棲み分けがなされていた、と考えられるでしょう。

蔦重の元を去った歌麿

寛政7年(1795年)ごろを最後に、歌麿は蔦屋耕書堂から浮世絵を出さなくなりました。

これは出版規制で大打撃を受けた蔦重が攻勢を控えたのに対して、不満を持ったからとも言われています。

寛政12年(1800年)には大首絵の禁制が出される中、歌麿は規制をかわすために趣向を凝らし続けました。

文化元年(1804年)にご禁制の戦国武将(天正以降)を描いて罰せられるものの、文化3年(1806年)に亡くなるまで美人画の制作を続けたのです。

写楽をプロデュース

歌麿に去られてから看板絵師を求めていた蔦重は、寛政6年(1794年)に東洲斎写楽をデビューさせました。

そのデビューは役者の大首絵28作を一気に出版するという、実に大がかりなもので、蔦重が写楽にかけた期待の大きさが分かります。

これらの絵は河原崎座・桐座・都座の芝居興行に合わせて出版されており、タイミングを合わせたのでしょう。

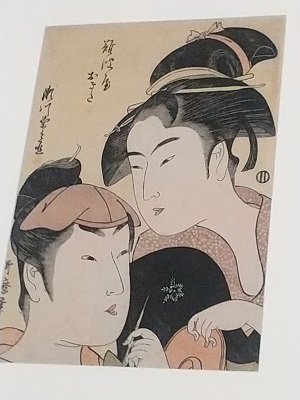

写楽のデビューに呼応するごとく歌川豊国らも相次いで大首絵を出版。にわかに活況を呈する呼び水となりました。

写楽の正体は?

歴史ファンの間ではしばしば話題となってきた「写楽の正体」。

活動期間が1年足らずと短く、また多様な画風を持った事から、謎の浮世絵師とされてきました。

そんな写楽の正体は、阿波藩の能楽者・斎藤十郎兵衛という説が有力のようです。

菩提寺の過去帳によると、写楽こと十郎兵衛は文政3年(1820年)に58歳で亡くなったことが記録されていました。

やがて明治時代に入り、ドイツのユリウス・クルトが写楽を「偉大な肖像画家」と評したことから、世界的な知名度を獲得します。

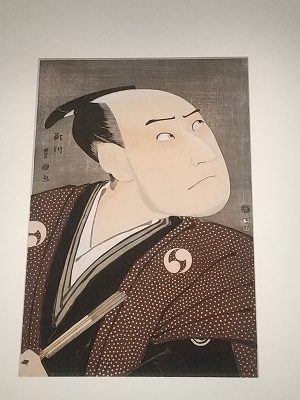

写楽のライバル・歌川豊国

浮世絵界に衝撃を与えた写楽の存在は、ライバルたちの触発にもつながりました。

その一人が歌川豊国で、彼は歌川豊春に学び、やがて幕末期には歌川派を浮世絵の最大流派に押し上げます。

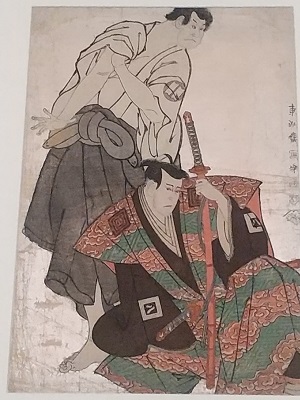

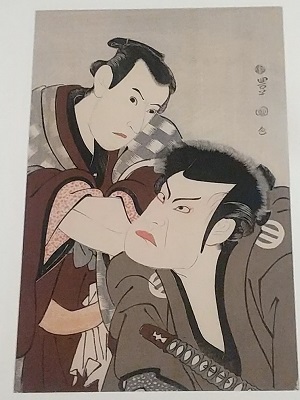

寛政6年(1794年)には代表作「役者舞台之姿絵」シリーズを出版し、役者絵において写楽と鎬を削りました。

やがて写楽が姿を消したのに対して、豊国はスラッと理想化された役者の絵姿で高い人気を誇り続けたのです。

本展のお気に入りピックアップ

- 歌川豊国「役者舞台の姿絵 高らいや」寛政7年(1795年)

- 歌川豊国「三代目沢村宗十郎の大星由良之助」寛政8年(1796年)

- 勝川春章「三代目大谷広次の大星由良之助」安永3年(1774年)

- 葛飾北斎「美人化粧図」19世紀初頭

- 菊川英山「青楼名君花合 大もんじや内 一もと 本津之」文化5年(1808年)

- 北尾政演「青楼名君自筆集 瀬川の図」天明4年(1784年)

- 喜多川歌麿「名所腰掛八景 ギヤマン」寛政8年(1796年)ごろ

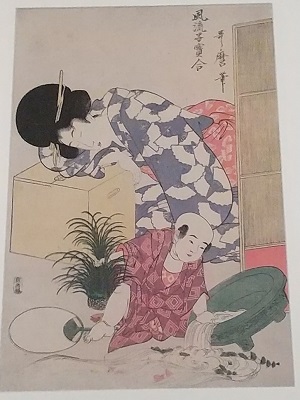

- 喜多川歌麿「婦人手業拾ニ工 祇園豆腐」寛政12年(1800年)ごろ

- 渓斎英泉「江戸名勝尽 隅田川」文政年文政年間後半

- 鳥文斎栄之「丸窓九美人図」寛政8年(1796年)ごろ

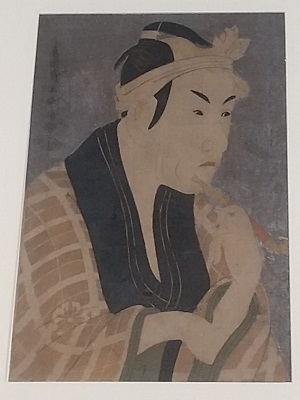

- 東洲斎写楽「四代目松本幸四郎の山谷の肴 屋五郎兵衛」寛政6年(1794年)

- 東洲斎写楽「市川鰕蔵の竹村定之進」寛政6年(1794年)

これらの作品はネット上で見られるものもありますが、画面では表現しきれない精緻な筆づかいを間近に見るのもおすすめです。

終わりに

今回は「蔦重の眼〜歌麿・写楽と浮世絵黄金時代」を見学、一時代を築き上げた浮世絵師たちの作品を鑑賞してきました。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも、これらの浮世絵師が登場するかも知れません。

果たして彼らがどんな思いで絵筆を手にとってきたのか、それを味わっていきましょう。