令和4年(2022年)12月に富雄丸山古墳(奈良県奈良市)から出土した、異例の副葬品たち。

国内最大級の盾型銅鏡と、同じく最長級の蛇行剣。その精緻な造りと表現力の高さから、大王(おおきみ。天皇陛下)の副葬品であっても違和感のない逸品でした。

しかし不思議なのは、これらの副葬品が主被葬者の眠る墳頂部(ふんちょうぶ。古墳の最上部)でなく「造り出し」つまり従被葬者が眠る場所から発見されたことです。

果たして富雄丸山古墳には、誰が眠っているのでしょうか。

長髄彦(ナガスネヒコ)の墓だった?

古代学研究者の辰巳和弘(たつみ かずひろ)元同志社大教授は、富雄丸山古墳の主を、長髄彦(ながすねひこ)またの名を登美能那賀須泥毘古(とみの〜)ではないかと見ています。

登美とは地名で、富雄丸山古墳のある富雄川流域(生駒市北部〜奈良市西部)を指し、長髄彦一族の本拠地でした。

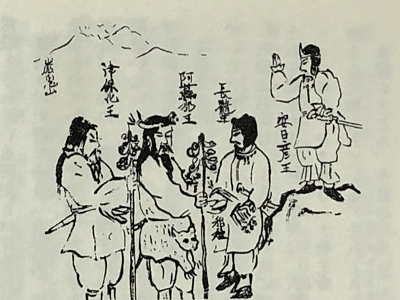

長髄彦とは、かつて大和朝廷(日本国・皇室)に抗い、のち神武天皇(じんむ。初代)に服属した豪族の長です。

富雄丸山古墳には盾形銅鏡や蛇行剣のほか、三角縁神獣鏡(さんかくえんしんじゅうきょう)含む青銅鏡3面が納められていました。

この三角縁神獣鏡は大和朝廷とのつながりを示し、長髄彦一族が大和朝廷に服属したことを意味します。

墳頂部には長髄彦または一族の長が眠っていたのか、あるいは大和朝廷に憚って(遠慮して)、あえて空けていたのでしょうか。

また青銅鏡の1面は前漢〜新王朝時代(紀元前1世紀末〜紀元1世紀初頭)に大陸で作られたキ龍文鏡(きりゅうもんきょう※)。これも被葬者を知る手がかりになるかも知れませんね。

※キの漢字は一+儿(偏)に虫(旁)。

大和朝廷に服属しても……

先出の辰巳氏は「古墳時代の有力者の墓を、記紀の時代、ナガスネヒコと結びつけたのだろう。造り出し部の被葬者は一族だ」と推測。

また独自の副葬品については「独自の歴史、文化を表しているが、大和王権に服属したため不要になった」としているようです。

しかし服属したからと言って、それまで培ってきた文化や誇りを不要として切り捨ててしまうのは、いささか卑屈に過ぎます。

形式的には大和朝廷に服属しながら、やはり自分たちの文化や誇りも維持し続けた、とする方が自然ではないでしょうか。

富雄丸山古墳の主ほか、埋葬の真相については、今後の究明がまたれます。

終わりに

ちなみに富雄丸山古墳は整備中のため、現在は立ち入りできません。奈良市は出土遺物の展示施設を計画しており、令和11年(2029年)の公開を目指しているということでした。

アクセスは近鉄「西ノ京駅」および「九条駅」から徒歩およそ40分、「若草台中央」バス停からは徒歩約1分となっています。

※参考: