源頼朝公の旗揚げ当時、坂東でも最大級の勢力を誇っていた上総介こと平広常(ひろつね)。

武家政権(のち鎌倉幕府)の草創に多大な貢献を果たしたものの、その実力が危険視され、ついには粛清されてしまいました。

時には主君であるはずの頼朝公に対してさえ、無礼な振る舞いがあったとされます。

今回はそんな上総介広常の無礼なエピソードを紹介。鎌倉幕府の公式記録と言える『吾妻鏡』の記述を読んでみましょう。

広常曰く「公私とも三代の間、その礼をなさず」と

武衛爲納凉逍遥。渡御三浦。彼司馬一族等兼日有結搆之儀。殊申案内云々。陸奥冠者以下候御共。上総權介廣常者。依兼日仰。參會于佐賀岡濱。郎從五十余人悉下馬。各平伏沙上。廣常安轡而敬屈。于時三浦十郎義連令候御駕之前。示可下馬之由。廣常云。公私共三代之間。未成其礼者。……

※『吾妻鏡』第二巻・治承5年(1181年)6月小19日甲子条

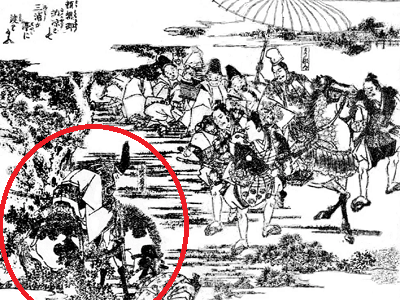

【意訳】頼朝公は避暑のため、三浦へお渡りになった。三浦一族は準備を整えて出迎え、陸奥頼隆らが御供する。

この日は上総介広常も呼ばれており、佐賀岡浜(一色海岸)で頼朝公と待ち合わせた。

広常の郎従ら50余名は頼朝公の姿を認めると、ことごとく馬を下りて砂浜にひれ伏す。しかし広常自身は馬に乗ったまま轡(くつわ)を緩め、馬を敬屈(けいくつ)させるのみ。

その様子を見て、三浦義連が頼朝公に対して下馬の礼をとるよう促した。しかし広常は「当家は公私を問わず、三代(自身・父・祖父)にわたりそのような礼をとったことがない」と答え、従わなかったのである。

……乗馬中に主君と会った場合、馬を下りるのが礼儀とされています。しかし広常だけは轡を緩め、馬に頭を下げさせるだけ(自身は背筋を伸ばしたままのことも)でした。

※轡=手綱を緩めると馬が自然と頭を下げるので、これを自身のお辞儀や会釈に代えました。これを敬屈と言います。

これは頼朝公に対する不敬行為とも解釈できそうですが、実際はどうなのでしょうか。

あえて下馬しない坂東武者の古礼

広常の態度は坂東における武士の古礼であり、たとえ主君や貴人の前であろうと臨戦態勢を崩さないための振る舞いでした。

臨戦態勢を崩さないのは、主君らを攻撃する目的ではありません。むしろいざ有事に即応し、主君を護衛できるようにするためです。

馬を下りて「あなたをすぐには攻撃できません」という姿勢を示すことが敬意の表明と解釈されるのは、相互不信(特に下位者への不信)が根底にあるからでしょう。

※後世に外国から採り入れられた挙手の敬礼や、礼砲などはこの精神に基づくものです。

一方で誰が相手であろうと油断ならないのは坂東武者も同様ながら、互いが常に戦える状態を維持することにより、恐ろしくも頼もしい存在として敬意を払い合いました。

ただし馬に乗ったまま礼をとらず通り過ぎることは無礼であり、これは問答無用で斬り殺されても文句は言えません。この斬り殺す行為を馬咎(うまとがめ)と言います。

当時は礼儀作法が確立されていく過渡期であり、少し先の室町時代に成立した『鎌倉年中行事』では、馬同士がすれ違った場合の礼儀作法が記されていました。

【意訳】馬ですれ違う時は、すれ違いざまに馬を整えて礼をとり、すれ違ってから馬首を返して再度礼をとりなさい。ただし管領や公方など貴人に対しては、遠くならば離れてすれ違わないようにし、近くで出会ったならば下馬で礼をとりなさい。

……礼をとる際にいちいち馬を下りたり乗ったりするのは非現実的であり、また貴人に対して下馬すべき例外が示されているので、基本的には馬上のままで礼をとることが想定されていたようです。

坂東には坂東のやり方がある

『吾妻鏡』に話を戻すと、郎従たちが下馬したのに対して、広常ただ一人だけは坂東武者の古礼をもって頼朝公に敬意を示したのでした。

「なるほど都では、そのように礼をとっているのかも知れない。しかしここ坂東において、そのような礼をとる者がどれほど頼りになるものか」

そんな広常らしい偏屈さが感じられる一幕だったと言えるでしょう。

「まったく、どいつもこいつも都にかぶれおって。我らがゆけば地下人(ぢげにん)とて蔑まれ、犬馬の如く引き働かされるばかり。坂東には坂東のやり方があるのだから、わざわざ息苦しくすることもなかろうに」

……なんじょう朝家の事をのみ見苦しく思うぞ、ただ坂東にかくてあらんに、誰かは引働かさん……

※慈円『愚管抄』巻六より

坂東武者の棟梁として担ぎ上げている頼朝公が都かぶれではやっておれない。ここは一つ、手本を示してやらねば……などと思ったのかも知れませんね。

確かに広常は偏屈ではあったけど、頼朝公に無礼をはたらく意思など毛頭なかったのではないでしょうか。

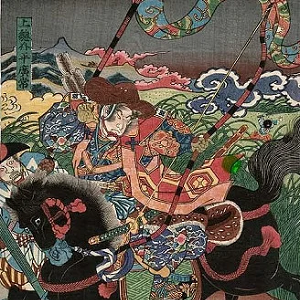

広常の最期

しかし頼朝公はそんな広常を認めませんでした。突出した者は粛清し、御家人たちを横並びに従える組織づくりを図っていたからです。

果たして寿永2年(1184年)12月20日、広常は謀叛の疑いをかけられ、梶原景時に暗殺されてしまいました。

広常の最期について『吾妻鏡』には詳しい記録がありません。

……介の八郎広常と申し候し者は東国のノ勢人……(中略)……謀反心の者にて候いしかば、係る者を郎従に持ちて候はば、頼朝まで冥加候はじと思いて、失い候にきとこそ申しける。その介八郎を梶原景時をして討たせたる事、景時が功名と云うばかりなり。双六を打ちて、さりげなしにて盤を越えて、やがて首を掻き切りて持ちて来たりける。……

※慈円『愚管抄』巻六

【意訳】上総介広常という者は坂東の強豪である。(中略)しかし朝廷からの独立心が強く、そのような者がいつまでも側にいては、頼朝までもが謀叛を企まないとも限らない。そこで頼朝に「粛清してはどうか」と助言したことがあった。広常を討ち取ったことは、景時の大手柄である。景時は広常を双六に誘い、興に乗った一瞬の隙をついて広常の首を掻き切り、頼朝に献上したのであった。

……広常に謀叛の疑いがかけられたキッカケは、上総一宮の玉前神社に甲冑と願文を奉納したこと。

この願文に謀叛の志が記されているのでは……と、広常の粛清後に検(あらた)めたところ、そこには頼朝公への思いが記されていました。

死後に明かされた広常の願い

敬白 上總國一宮寳前

(うやまいてもうす かずさのくにのいちのみやがほうぜんにて)

立申所願事

(しょがんたてもうすこと)

一 三箇年中可寄進神田二十町事

(さんかねんじゅう かんだにじっちょうをきしんすべきこと)

一 三箇年中可致如式造營事

(さんかねんじゅう しきのごとくぞうえいいたすべきこと)

一 三箇年中可射万度流鏑馬事

(さんかねんじゅう まんどのやぶさめをいるべきこと)

右志者。爲前兵衛佐殿下心中祈願成就東國泰平也。如此願望令一々圓滿者。弥可奉崇神威光者也。仍立願如右。

(みぎのこころざしは、さきのひょうゑのすけでんかがしんちゅうのきがんをじょうじゅし、とうごくたいへいのためなり。かくのごときがんぼう、いちいちえんまんせしめば、いや、かみのいこうをあがめたてまつるべきものなり。よってりゅうがんみぎのごとし)

治承六年七月日 上総權介平朝臣廣常※『吾妻鏡』第三巻 寿永3年(1184年)1月小17日丁未条

【意訳】敬って上総国一宮の宝前に申し上げます。

ここに願いを立てるのでお聞きください。

一つ、三年間にわたり、神田二十町を寄進いたします。

一つ、三年間にわたり、社殿を修繕いたします。

一つ、三年間にわたり、一万回の流鏑馬を奉納いたします。

これらは頼朝公の願いである坂東ひいては東国の泰平を叶えていただくためです。それが私の願いであり、これを叶えていただけるならば、神様の御威光は永遠に崇敬されることでしょう。以上、お願い申し上げます。

治承6年(1182年)7月吉日 上総介広常

……要するに「私の願いは、頼朝公の願いを叶えてくださることです。そのために、全力で奉仕いたします」というものでした。

これを読んだ頼朝公は広常の粛清を後悔したそうです。

終わりに

今回は『吾妻鏡』より、下馬の礼を拒否した上総介広常が本当に無礼だったのか?というテーマで考察してまいりました。

結論として、彼は偏屈ではあっても無礼ではなかったと言えるでしょう。しかし当の頼朝公と時代がそれを許さなかった以上、粛清の憂き目は避けられなかったものと思われます。

誰よりも強く、誰よりも偏屈で、そして誰よりも頼朝公の天下草創を信じていた上総介広常。その姿は800年以上の歳月を越え、現代を生きる私たちを惹きつけてやみません。

歴史にif(もしも)はありませんが、もし頼朝公が広常を粛清しなかったら、鎌倉幕府はどのような形になっていたのでしょうか。

もしかしたら、武士たちは坂東武者の古法に則り、馬上のままで礼をとり続けていたかも知れませんね。

※参考文献:

- 千野原靖方『戎光祥郷土史叢書01 上総広常 房総最大の武力を築いた猛将の生涯』戎光祥出版、2022年4月