令和6年(2024年)5月30日、鎌倉の妙長寺(みょうちょうじ。海潮山)にて鱗供養(うろこくよう)の大祭が執り行われました。

鱗供養とは日ごろ食べている魚介類を供養するための儀式で、当山において10年ごとに行われているものです。

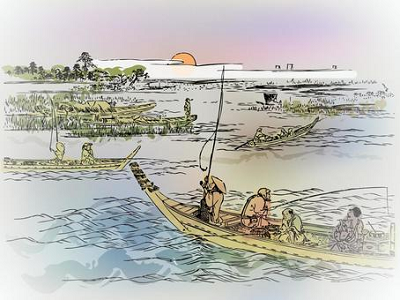

今回の鱗供養は150年の節目とのこと。海上で読経と放生会(ほうじょうえ)が行われました。

放生会とは生き物を自然に解き放つことで功徳を積み、罪業を贖(あがな)う目的で行われます。

今回は境内に建立された鱗供養塔の碑文を読みながら、その歴史を紹介しましょう。

鎌倉妙長寺・鱗供養の歴史

鱗供養塔の由緒

※妙長寺境内の鱗供養塔碑文。

鱗供養塔の発願主は第三十六世日慈聖人である。

明治十一年に当山第三十七世日府聖人の代に建立され、のち昭和四十九年六月十七日に鎌倉魚商協同組合主催の鱗供養塔建立百年祭が催され、爾後十年毎に大祭を行っていた。

当山の鱗供養は、材木座海岸沖の船上から住職が読経し生きた魚達を海に放ち慰霊する放生会(ほうじょうえ)を執り行う。

鮮魚を扱う者と共に海の生き物へ感謝の念を忘れず、豊漁と海の安全を心から祈願し、懇ろに海の生き物へ慰霊供養の祈りを捧げる。

この塔は元々木製の十尺塔婆で当山檀家の草柳勘蔵殿の志で建立され、次代兼吉殿により建て替えて供養が続けられる。

平成十六年百三十年大祭並びに平成二十六年百四十年大祭の二度、三代にわたる志を草柳教治殿が受け継ぎ永代に渡り供養が続くよう鱗供養の石塔婆を建立される。

人をはじめ動物も草木・大地に至るまで全ての命に感謝と敬いの心で合唱礼拝する法華経の精神もあわせ海に関係深い当寺に塔を建て供養す。

これによると鱗供養塔が建立されたのは明治11年(1878年)、当山第37世である日府聖人(にちふしょうにん)の代だそうです。

ただし鱗供養の発願(ほつがん)は先代の第36世・日慈聖人(にちじしょうにん)なのだとか。

それから歳月を経て昭和49年(1974年)6月17日に、鎌倉魚商協同組合が鱗供養塔の建立百年祭を執り行ったと言います。

あれ?鱗供養塔の建立は明治11年(1878年)だから、昭和49年(1974年)だとまだ100年経ってないのでは……?

これは単純に間違えた?のか、あるいは日慈聖人の発願が明治7年(1874年)で、そこからカウントしているのかも知れません。

以後10年ごとに鱗供養が執り行われてきました。

ちなみにこの鱗供養塔は元々木製の十尺塔婆(じっしゃくとうば。要は約3メートルの卒塔婆)で、檀家の草柳勘蔵氏が建立したものです。

やがて年月を経て老朽化したため、勘蔵の子である草柳兼吉氏が建て替え。以来大切にされてきました。

更に次代の草柳教治氏が現在の石塔婆に建て替えて今日に至ります。

鱗供養・略年表

- 明治7年(1874年)鱗供養を発願か

- 明治11年(1878年)供養塔を建立

- 昭和49年(1974年)100年祭

- 昭和59年(1984年)110年祭

- 平成6年(1994年)120年祭

- 平成16年(2004年)130年祭

- 平成26年(2014年)140年祭

- 令和6年(2024年)150年大祭

妙長寺について

鎌倉市材木座にあり、宗派は日蓮宗。創建は正安元年(1299年)、開山は日蓮聖人の弟子である日実上人(にちじつ)。日実は元々漁師の子でした。

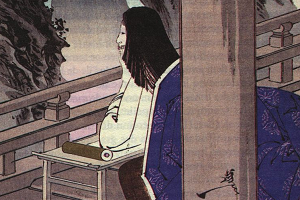

師匠の日蓮は弘長元年(1261年)に日蓮(にちれん)が役人に捕らわれ、伊豆へ流される途中、伊豆伊東の沖合にある俎岩(まないたいわ)で置き去りにされてしまいます。

それを助けたのが漁師の弥三郎(やさぶろう)。日蓮の教えに敬服した弥三郎は息子を弟子入りさせたのでした。

開山当初はもっと海に近い材木座沼浦に建っていたものの、何度も津波に流されたため日蓮没後400年の節目となる天和元年(1681年)に現在地へ移転します。

本堂には本尊である大曼荼羅(だいまんだら)はじめ日蓮聖人・日実上人らの木像ほか多くの仏像が祀られました。

また鎌倉時代から貧しい人々を救済する施餓鬼会(せがきえ。炊き出し等)が行われ、日蓮の精神が今も伝えられています。

明治時代には作家の泉鏡花(いずみ きょうか)も滞在するなど、鎌倉文士とも縁深い場所でした。

終わりに

今回は鎌倉妙長寺で行われてきた鱗供養について紹介してきました。

次の鱗供養は令和16年(2034年)。それまで日々いただく魚介類の生命に感謝し、彼らの生命を大切にするためにも健やかに生きていきたいものですね。

コメント