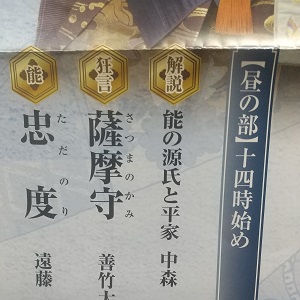

伝統芸能の公演ポスターを見かけたら、こんな演目が並んでいました。

狂言・薩摩守(さつまのかみ)

能・忠度(ただのり)

……はて。

薩摩守と言えば、平忠度。かの平清盛の異母弟で、文武両道の士として知られた人物です。

平忠度と言えば、薩摩守。薩摩国(鹿児島県西部)の国司でした。

どっちも同じ人物を主題にしているようですが、狂言と能ではどのように違うのでしょうか。

そんな疑問を解消すべく、今回は狂言「薩摩守」と能「忠度」について、それぞれのストーリーを紹介したいと思います。

狂言「薩摩守」とは?そのストーリーを紹介

※ストーリーは概略です。演者などによって違うこともあるため、その点はご了承ください。

……今は昔し、とある僧侶が大坂の四天王寺へお参りに行きました。

しかし無一文なので神崎川を渡ることができません。

それを知った茶屋の亭主は、僧侶に知恵を授けます。

亭主「あの船頭は洒落が好きだから、船に乗ったら『船賃は薩摩守』と問いかけるがいい」

僧侶「するとどうなる?」

亭主「船頭は『その意(こころ)は』と聞き返してくるだろう」

僧侶「どう答えたらいい?」

亭主「『平忠度』と答えれば、笑って『タダ乗り』させてくれるはずだ」

なるほど、平忠度とタダ乗り(無賃乗船)をかけるのか。それを直接言うのではなく、官職で間接的に示すとは、なかなか気が利いているものだ。

これで川を渡れると意気込んだ僧侶。渡し船に乗ると早速「船賃は薩摩守」と問いかけます。

船頭は亭主が教えてくれた通り「その意は」と聞き返してきました。

ここでオチを決めていざタダ乗り……と思ったのですが、僧侶は肝心のオチを忘れてしまいます。

「えーと、青海苔(あおのり)の引き干し(ひきぼし)!」

何ということか、僧侶は忠度を青海苔、平は引き干しと答えてしまいました。

青海苔の引き干しとは、紙のように薄く漉いて(引きのばして)干した、現代よく見かけるスタイルの海苔です。

確かに「平ら」ではあるけれど……僧侶の付け焼き刃を見抜いた船頭は怒りだし、僧侶を追い返してしまったのでした。

……というお話し。

現代でも薩摩守と言えば忠度(タダ乗り。無賃乗車)の隠語ですが、その洒落は昔からあったのですね。

それにしても無一文で旅に出るとは、この僧侶もなかなかいい度胸をしています。

茶屋の亭主が、ちゃんとお代をもらったのかも気になるところです。

能「忠度」とは?そのストーリーを紹介

※ストーリーは概略です。演者などによって違うこともあるため、その点はご了承ください。

歌人の藤原俊成(としなり/しゅんぜい)に仕えていた人物が、主君の死後に出家。西国行脚を思い立って都を旅立ちました(以下、旅僧)。

旅僧は道中で須磨の浦に立ち寄り、とある一本の桜に心を奪われます。

見れば桜の根元に花を供え、祈りを捧げている老人の姿がありました。

聞けばここはかつて平忠度が一ノ谷の合戦で討死した場所だそうで、どうか回向して欲しいと頼んできます。

回向(えこう)とは亡くなった方へ功徳を向けること、要は供養してくださいということです。

老人の願いに快諾した僧侶が回向すると、老人は喜びながら桜の陰へ消えていきました。

もう遅くなったから、今夜はここで野宿しよう。旅僧が桜の根元で眠っていると、夢枕に立つ者がいます。

旅僧が目を覚ますと、そこには忠度の亡霊がいました。

曰く「自分の和歌が勅撰和歌集『千載和歌集(せんざいわかしゅう)』に採録されたのは嬉しいが、朝敵とされてしまったため『詠み人知らず』となっているのが無念でならない。どうかこの思いを藤原定家(さだいえ/ていか。俊成の子)に伝えて欲しい」とのこと。

それはさぞや無念であろう。旅僧は忠度に必ず伝えると約束し、回向してあげたということです。

終わりに

さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな

※『千載和歌集』平忠度

今回は平忠度をテーマとしながら、随分と趣きが異なる狂言「薩摩守」と、能「忠度」を紹介してきました。

狂言は滑稽さが、能はもののあはれが伝わってくるようです。

これらの演目について鑑賞したことはありませんが、今後機会を作って拝見したいと思います。

※参考:

コメント